前回のブログで、ギリシャとの比較で中国の月食や月の理論に触れたのですけど、書いてみて気になることが出てきたので、調べてみました。今回は、その備忘録です。

日食の仕組みは、古代メソポタミアでも中国でも、比較的早い段階から理解されていました。そして、アリストテレスやプトレマイオスは、月食もまた日食と同じく、太陽光の天体による遮蔽で説明しました。

gejikeiji.hatenablog.com

ですが非専門家にとっては、月食は少し不気味で分かりにくい現象だったと思れます。例えばプルタルコス(前2世紀)によると、紀元前5世紀のアテネの政治家・将軍のニキアスは月食を恐れてシラクサ遠征軍を引き上げたそうです*1。「迷信が蔓延っていた上に、赤黒く光りだすから」とのこと。またプルタルコスの時代においても、月食の時には金物や手を叩いて不安を沈めたとことが、彼の『月の模様について』XXIX*2で語られています。この書物では、月食の仕組みも説明されているのですが、あっさりとした日食と日没の説明の後に、ほぼ一節を丸々費やしています。

中国に於いても、月食は不吉とされて太鼓などを叩いたそうです。ただ、ギリシャと違って不吉さの度合いは日食の方が甚大だとされ、対処の儀式もより壮大でした。これについては、日食の予測が困難なことを理由に挙げる解説は多いと思いますし、史料的な裏付けもあります。ただ、ギリシャで月食がより不吉とされたことをおもうと、単純にそれだけではなく、中国固有の論理があったのでしょう。例えば、日月を陰陽や君臣と対応させて、陰が陽を、臣が君を冒すからだという説明がありました。これらは後付けかもしれないのですが…

暗虚

しかし仕組みの説明に関していえば、予測や不吉さの度合いとは全く逆で、中国に於いても月食の方が難しいとされました。むしろ事態はより極端でした。ギリシャでは、月食の仕組みは日食のそれとかなり近く、遮蔽するものが月か地球かの違いだけです。

一方、中国の月食論はかなり独特です。月を隠すものは「闇虚」「暗虚」とよばれて、これは大地の影ではありません。私は当初、何か仮想的な物体による影なのかと誤解していたのですが、実は普通の意味での影ですらありません。欧州の天文学が明末に紹介されるまで、世界でトップ水準の知性たちが、この説を支持し続けました。

なお、朱載堉は十二平均律の発明で名高い明の律暦家です*3。私は暗虚のことを、ネットに転がっていたこの新井先生論文で初めて知りました*4。

趙友欽は元の時代の独創的な民間の天文学者で、カメラ・オブスクラの手の込んだ実験で有名です。西方でこれに類したことが行われるのは、ルネッサンス以降でしょう。

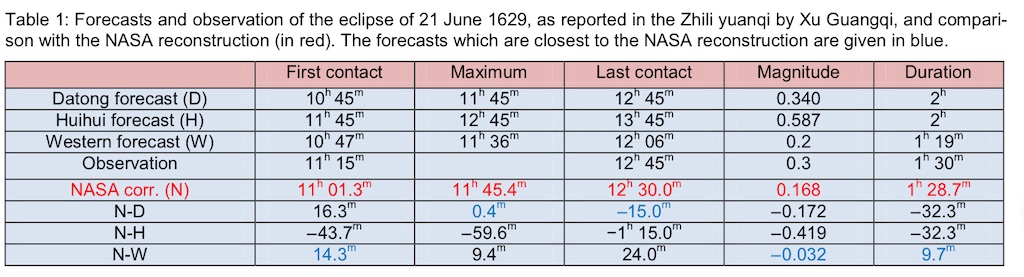

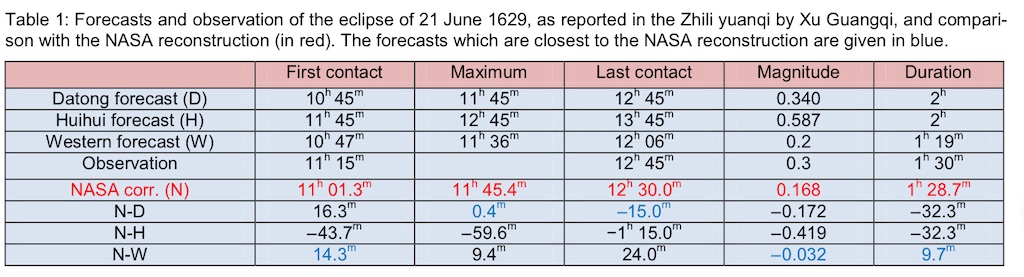

高度だった中国天文学

暗虚説は現代から見れば、荒唐無稽です。ですが、それを生み出した中国の天文学の水準はかなり高く、月食の予報もかなり高い精度でできていました。日食についても、元の授時暦(1281年制定)ではまずまず良い予測ができていました。これに少し改良した大統暦は、1629年に科学革命進行中の西洋天文学(おそらくは、ティコ・ブラーエや後継者のロンゴモンタヌスの理論)と日食予報の勝負をしました。上記で紹介した朱載堉が亡くなったのは1611年ですから、その直後です。大統暦は惜しくも破れるのですが、ベースとなった授時暦の古さを考えると、かなり良い勝負になっていると思います。日食の開始時間の予報は二分くらいしか違いませんし、食が最大になる時刻の予報では大統暦の方が勝っています*5。

もちろん、日食の理論だけでは天文学の水準は測れませんし*6、また予測ができたからといって、物事を深く理解しているとは限りません*7。中国の天文学は、「背景の理論を深めず、データから数値的な予測を弾き出すことに専念した」という(ある意味では正しい)説明がよくなされます。

しかし、中国天文学の月食の予測は、日月の運行のある性質を理解することによって初めて可能になったのでした。地球を中心にして見ると、太陽や月は各々の軌道面の上を動いており、大きくはみ出ることはありません。よって、日食や月食は軌道の交点近辺だけで起こることがわかります。また、これらの交点が周期的に回転していることも認識していました。彼らも、何の描像も無く数値を弾き出したのではないのです。

「こんな簡単なこと」と思うかもしれませんが、例えばエウドクソス・アリストテレスの理論やスミュルナのテオン(紀元二世紀)の理論によると、太陽は(前者においては月も)一つの平面に束縛されない複雑な運動をします。

つまり中国の天文学は、それなりに高い水準にまで発展していたのです。

なぜ暗虚論を調べるのか

このように高度な中国天文学ですが、明らかにギリシャ系天文学とは異質で、背景にある宇宙論も全く異なります。我々からすれば、月食を光の遮蔽で理解する古代ギリシャの説は、非常に自然でわかりやすいです。一方、中国の暗虚論は非常にとっつきにくい。それはおそらく、ここに中国宇宙論の特異性が凝縮されているからだと思います。

思うに、ギリシャ的な月食の説明が成立するためには、宇宙の構造についてのいくつかの仮定を了承しないといけません。例えば、

- 月は太陽の光を借りて光る

- 宇宙は地球を上下左右から取り囲んでいる

- 宇宙は地球よりも十分大きい

- 太陽は地球から十分に離れている

- 地球は球体である

中国の宇宙論は、これらの全てを了承したわけではありません。特に、4と5が受け入れられていませんでした。また、中国には陰陽五行説に基づく、独自の自然学がありました。こういったことが全て、月の暗虚の理論の必須の前提になっているのです。

なお、中国にも「暗虚=地影(大地の影)」だとする説(地影の説)はありました。このことから、この奇妙な説をとった理由が、発想力の不足でないことがわかります。比較検討の結果、やはり暗虚の方がよかろうということになったわけです。この間の議論も非常に興味深いです。

暦家と暗虚の説:『隋書』

上記の新井論文によると、『隋書』天文志・中・七曜に引用される張衡(後漢)の説

張衡云、「對日之衝、其大如日、日光不照、謂之闇盧、闇虚逢月則食月、値星則星亡。」

が暦家の標準的な暗虚の説なのだそうです。

そこで『隋書』を検索すると、律暦下の皇極暦(劉焯撰)の「推日食所在辰術」の直前にも、さらに説明がありました。(皇極暦は施行されなかったものの、南朝と北朝、双方の天文学の成果を踏まえた画期的な暦でした。)まず日食の説明があった後に続いて、以下のように詳しい、しかし難解な説明があります。

然月食以月行虛道,暗氣所衝,日有暗氣,天有虛道,正黃道常與日對,如鏡居下,魄耀見陰,名曰暗虛,奄月則食,故稱「當月月食,當星星亡。」雖夜半之辰,子午相對,正隔於地,虛道即虧*8*9。

まあ、「日有暗気、天有虚道」はわからないなりに飲み込むことにしましょう。とにかく、太陽自身と月の通り道にある「虚道」の両方に原因があるようです。「如鏡居下…」あたりは全く分かりません。とにかく、大地を挟んで太陽と月が正面で向き合い、かつ月が虚道に入ると月食になるようです。

この後は月が虚道に入らない場合についての説明が続くのですが、大地を隔てていても太陽の光の神妙さからか、なんら損なわれることなく、月を照らすそうです*10。

暦家と暗虚の説:『新唐書』

また『新唐書』暦志・三下の大衍暦への導入部分にも、暗虚の説明が出てきます。盛唐の密教僧・一行の編んだ大衍暦は影響力が大きく、故にこういった手厚い解説がついたのでしょう。ただし、それでも暦書の部分はひたすらアルゴリズムの記述です。

日月蝕の条件の説明は一行の著作『略例』からの引用で*11、日食の後に月食の説明があります:

以圓儀度⽇⽉之徑,乃以⽉徑之半減入交初限⼀度半,餘為暗虛半徑。以⽉去黃 道每度差數,令⼆徑相掩,以驗蝕分,以所入⽇遲疾乘徑,為泛所⽤刻數,⼤率去交不及三度,即⽉⾏沒在暗虛,皆入既限。

とりあえず、暗虚の文字が見えること、数値を交えて論じていることは直ちに確認していただけると思います。暗虚の半径も「入交初限一度半から月の半径を減じたもの」と具体的に与えられています。つまり、暗虚の理論は、暦家の数理的な理論と関係しながら定着したようです。ただし暗虚論を元に幾何学的にアルゴリズムを作ったのではなく、アルゴリズムが先にあって正当化しているように見えます。

月食の推算方法

暦家の月食の計算方法は、以下の論文の「五 乾象暦の食予報」で多少イメージを作ることができましたが、詳細は理解してません*12。

HERMES-IR : Research & Education Resources

ギリシャの天文学を「空間と幾何の天文学」とするなら、中国天文学はしばしば「時間と算術の天文学」と対比されます。軌道のどこに月が居るかを考えるのではなくて、周期で割り算した時間の余りを考えるのです*13。これを速度で割れば角度に直すことはできますが、第一義的には時間で考えています。そもそも、中国の角度概念は時間と強く結びついていて、全天を一年の日数で割ったものです。とにかくこういった方法で、満月のときの月と交点の距離をもとめ、それを見て皆既食か部分食かなどを判定します。

また以下の論文では、中国の日月食の理論が如何に幾何的な描像に乏しいかが、具体的に語られています*14。この論文で、最初の幾何的な理論とされるのは、元の『授時暦』で、イスラム天文学の影響も視野に入っています。しかし幾何といっても三次元ではなく、球面の一部を平面で近似し、月と暗虚の重なり具合を見るのです。逆に言うと、伝統的な中国の月食理論は、このレベルの幾何の利用もなかったのです。

-曲安京,訳:大橋由 起夫,中国古代における日月食の開始終了時刻の算法と外域の暦法との関係,数学史研究,164号(2000)https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572359650739328

ただ、上に引用した『略例』の説明では、暗虚の半径をわざわざ具体的に求めており、幾何的な直感がまるでないわけでもないのです。そもそも、黄道と月の軌道の交わる点で月食が起こるとする理解も、幾何的な描像なしにはあり得ないのですから。

後漢の張衡と唐の瞿曇悉達

上に引いた『隋書』の暗虚の説の出典は後漢の張衡なのですが、一行の同時代人の瞿曇悉達『開元占経』や『後漢書』天文志上・劉昭注(南朝梁)に長文が引用されている張衡『霊憲』の文は違ったニュアンスのように見えます(この二つは同一)。かなりの長文なので、『隋書』と対応するところだけを引用します:

當日之衝、光常不合者、蔽於地也、是謂闇虚、在星星微、月過則食

『隋書』との対応は明らかで、時代や引用の長さを考えれば、こちらが原型に近いと思います。「蔽於地也」は「地におおわれる」と読め、地影の説のようにも見えます。新井氏もその可能性を認めますし、大橋由紀夫氏や前原あやの氏は、より断定的に肯定しています*15*16。他の専門家の意見はわからないのですが、(漢文弱者の私の意見などは何の説得力もないけど) 不自然な読みではないと思います。

なお、瞿曇氏はインドから来てギリシャ・インド系天文学の九執暦を伝えた一族なので、彼ら自身は月食を地球の影だと考えていたでしょう。

ただし、起源はどうであれ、隋唐期の暦家の大勢は暗虚説だったようです。

沈括『夢渓筆談』

北宋の技術官僚・沈括の随想『夢渓筆談』には、天文学や宇宙論関係でも興味深い内容の記事がいくつもあります。(『朱子語類』でも沈括の名は何度か挙げられています。)

例えば、太陽・月の運行の理論の「九道」が簡潔に説明されています。まず、月の軌道を8つの区間*17に分けます。これら8つに黄道を加えて九道といいます*18。月の速度の変化は複雑で一つの計算手順では表しきれなかったので、このように分割して処理したようです*19。

少し違和感があったのは、天体の実体についての見解です。天体は気であって「形」はあるが「質」はないので、重なってもぶつからないのだ、とするのです*20。奥行き方向の広がりを説明には使わない。しかしその直前では、月が球形であることを満ち欠けの形状から結論していて*21、こちらは奥行き方向を使っています。三日月の説明では、斜め後ろから照らされることを想定しないといけませんから。

本題の日月食についてなのですが、まず、彼は黄道と月の道は一致しないことに注意します。ゆえに満月や新月の時でも必ずしも食にならず、食が起きるのは、両者が交わる点(昇交点、降交点)に月と太陽が入った時だと説明します*22。ですが、ここでは日食も月食も「月が太陽を遮る」*23「暗虚が影を作る」といった説明はありません。もちろん、これらの説明を知らなかったはずはない。ただ、日食と月食で欠けはじめる方向が逆になることが指摘されており、この説明で仕組みを暗示しているのかもしれません。何か理由があって、 敢えて露わにに言わなかったのでしょうか。

南宋の大儒、朱子も自然学の一環として天体論も論じています。これだけの超大物であれば、後世への影響も大きそうです。新井論文*24でも、趙友欽への影響について具体的な指摘があります。

万能学者の朱子にとって、天文学は多くのテーマのうちの一つに過ぎなかったでしょうが、自宅に渾儀を据え*25、蘇頌の著作をもとに研究したといいますから、相当のエネルギーを注ぎ込んでいたと思われます*26。

「渾儀」はアーミラリー球のような観測器具、または天体の運行を再現してみせるシミュレーターを指すこともあります。前者を渾天儀、後者を渾象儀とよび分けることもあります。なお、朱子が参考にした蘇頌の著作にあるものは、三層にわかれ、一番上に計測機器としての渾儀、二番目にシミュレーター、三番目に報時系統を備えていたそうです*27。この蘇頌の渾儀は、機械式時計の鍵となる脱進機構を備えていました。なお、脱進機構の初めは唐の一行のようです。 ))。

朱子の関心の中心は、北極星の観測だったらしいです。中国の天文学は北極と赤道の天文学などとも言われ、西方で黄道や地平線近辺の現象が重視されるのと対比されるくらいです。北極星は、自らは動かずに他の星の運動の中心になるということで、統治論で比喩として持ち出されますし、伝統的に非常に重視されていました。

ところが、 細い管を通して観測すると、動かないはずの北極星が少し動いていることが確認できる*28。朱子は経書に出てくる「北辰」を北極星ではなく、北極のことだと解釈してこれを乗り越えるのですが*29。

なお沈括『夢渓筆談』でも、北極星の運動を指摘し、その計測について詳しく語っています。朱子はこの書物や沈括の名を何度か言及しているので、影響を受けた可能性があります。

朱子の天地論については『朱子語類』の巻一と巻二が引かれることが多いように見えます*30。これは朱子の死後、弟子たちが対話の記録を持ち寄って編集したので、今ひとつ系統的でないのですが。

彼の天体論の基本は、暦家の標準的な説であった「渾天説」で、静止した大地を宇宙の真ん中に置き、天体をその周りを周回させます。そして古い蓋天説(天も地も平らで、平行)は否定します*31*32。しかし、『晋書』などにある渾天説では、平らな大地は水に浮かび、天体は天球に張り付いていました。これでは太陽は水を潜らねばならず*33、月と太陽は日食の時に衝突してしまいそうです*34。

それに対して、朱子は大地と水の塊を宇宙の中心にポッカリと浮かべ、それを「気」で支えました。天体は天球から離れて自由に動きまわります。万物は全て「気」から生じ、重いものが中央に固まって地になり、清いものが天や天体になりました。大地と水は中央で動きません*35。水が無くとも浮いてられる理由は、気が動き回っているからで、これが止まってしまえば須く陥落してしまうだろう、とのこと。

天運不息,晝夜輾轉,故地搉在中間。使天有一息之停,則地須陷下。惟天運轉之急,故凝結得許多渣滓在中間。地者,氣之渣滓也,所以道「輕清者為天,重濁者為地」(巻一)

月食についていうと、彼は暗虚のメカニズムを考えます。『隋書』律暦下の「日有暗気、天有虚道」の影響も感じられますが、異なるところもあり、またずっと詳しいです。以下、巻ニから関連する章句を抜粋します。

- 固是陰敢與陽敵,然曆家 ⼜謂之暗虛。蓋火⽇外影,其中實暗,到望時恰當著其中暗處,故⽉蝕。

- 月蝕是日月正相照。... 蓋陰盛亢陽,而不少讓陽故也。

- 月食是與日爭敵。

いずれも手短な日食の説明の後の直後で、「一方で月食は」という感じです。3の「月食是與日爭敵」は非常にわかりやすい説明で、太陽と月は反対の性質なので、それらの競合が起きるのだそうです。2の「蓋陰盛亢陽,而不少讓陽故也。」はこの月と日の競合の具体的な内容です。古来、日月は「太陽の精」「太陰の精」と言われたように、前者は陽で後者は陰です。この正反対なものの競合が日月ちょうど正反対の時に誘発される、という感じなのでしょう。

ちょっと違った説明が、1だと思います。火や太陽は外側は光(影)を発するけれども、中は暗い。上で引用した『隋書』律暦下の「日有暗氣」を詳しく語っているのだと思います。太陽の中に「暗気」があって、それが月が真っ正面にやってきた時に月に影響を与える。3の説明では、太陽と月のプラスとマイナスの打ち消し合いだというのに対して、1の説明では太陽の中に「暗気」というマイナスの要素が仕組まれていて、それが引き出されるとしているわけです。

大地の影は?

朱子は月食を暦家の説に従って、暗虚で説明しました。しかし、月が太陽の光を借りて光る以上、大地が月に影を落とす可能性を考えないのはおかしいのではないか?これは、そもそも「満月の時、なぜ太陽の光は地に遮られずに、月を照らすことができるのか?」という疑問とも関係します。

いい加減長くなったので、今回はこの位にします。