常識だったらおはずかしいのですが、「宇宙」の「宇」は空間で、「宙」は時間のことらしい

— Shintaro Minagawa (@s_minagaw) 2023年10月9日

「宇宙」という言葉は存外古く、『荘子』『荀子』など戦国後半期のものには出てきますし、また『淮南子』でも何度も出て、その齊俗訓には、

往古來今謂之宙,四方上下謂之宇

という分かりやすいパラフレーズがあります。つまり宙が時間的な広がり、宇が空間的な広がりで、それを束ねて宇宙と言ったわけです。時間と空間を束ねるなんてなんと現代的的な…という感想は科学史家の大橋由紀夫氏なども述べられています。

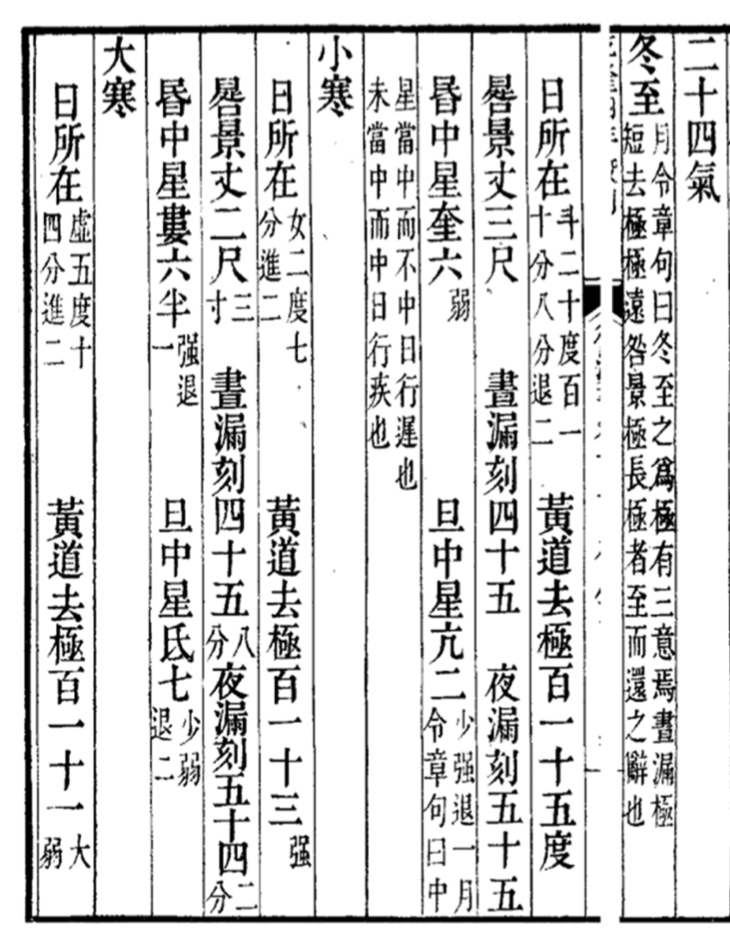

もちろん相対論における時空とは全く異なるのですが、中国の暦算関係のものを読むと、時間と空間が相互に規定しあいながら、渾然一体となっていると感じます。

どういうことかと言いますと、暦の計算では否応なく複数の天体の運動を追いかけますし、各々の天体の運動の中にも複数の周期運動を見出します。この多重の周期運動を分析するにあたっては、ある時間で運動Aこれだけの距離を進み、それと同じ距離を進むには運動Bはこれだけの時間はかかる…というように、時間で空間を測り、また逆に空間的な距離で時間を測り…を繰り返すことになるのです。

角度と時間

この状況を具体的に見るには、中国における「度」(中国度)の定義について述べるのが分かりやすいと思います。「°」で(現在我々が用いている)バビロニア流の角度を表すと、中国度は

1中国度=360°/( 1年の日数)

という関係で定まるのですが、元来中国の「度」は「三角形の角の大きさ」のような純粋な空間的な尺度ではありません。古い占術書などで星と星の間隔の表示に「寸」「尺」といった長さの単位を使われており、「度」という言葉が限定的な状況で使われたことが推察されます*1。定義を見てわかるように、中国度は太陽が1日で進む距離なのですが、使用される時もその意味合いを保っています。

まず、一年の値(や定義)は後漢末から段々と更新されていきますが、そのたびに「度」の定義は少しずつ変えられます。また、用語の安定していない魏や晋のころの「度」の意味のブレを見ると、太陽の運動との関係がさらによく分かります。例えば、景初暦の(日月の軌道の)交点からの角距離を測る「度」は、「太陽が交点に対して、1日でどれだけ動くか」です。太陽だけでなくて交点も動いているので、ここで現れる「度」は一般的な中国度とは違います。

つまり、「度」はかなり後まで元来の意味を意識して使用され続けたのであって、天体の移動は太陽の運動をもって測られたのです。Cullenなどは、時間と「度」の関係を強く意識し、渾天義(アーミラリー球)の発明以前、赤経(差)を子午線通過の時刻で計測したかもしれないと推測しています。

「度」の単位は空間的な広がりを時間で測ったのですが、その逆もあります。乾象暦の月の黄緯の表においては、「日」が月の平均的な速度を媒介に角度から定義されており、通常の「日」とは異なります。いわば、時間を空間測ったわけです*2。

多重の周期運動

既に述べたように、暦の計算ではいくつもの周期運動を扱います。恒星、太陽、月の運動だけでも、六つの独立な周期運動を扱います(惑星を入れると、この数はさらに増えます)。暦の計算で第一にすべきことは、これら多数の周期運動を整理し、与えられた日時における各々の位相を確定することです。それだけで既に、天体の大まかな位置はわかってしまいます。最後に、日月の速度の変化を補正して仕上げます。

実はこのあたりの理論の大まかな流れは、ギリシャ系の天文学でも似たようなものです。補正を幾何学的に理論化しているところは中国と違うのですが、ハンドブック的な書物(天文表)では結局、数表を組み合わせて計算を進めます。『明史』暦志にはイスラム系の回回暦も載せられていますが、(思ったよりも)違和感なく収まっています。

通史的な天文学史で大きな扱いを受ける理論、例えばプトレマイオスのエカントやケプラーの法則などは、この最後の補正に関係するものであって、周期運動の精確な理解があってはじめて有用であり、また可能になったのです。そして周期の精確な同定には、間違った場合の訂正や検証も含めると、世紀単位の時間がかかります。近代における爆発的な発展は、それ以前の長期にわたる蓄積が前提として必要でした。

月と太陽の周期たち

先程、日月と恒星の運動の理解には六つの周期が必要だと言いました。言いっぱなしもバツが悪いので、それらを列挙しておきます。

- 太陽日 太陽が同じ方向に戻ってくるまでの時間

- 回帰年 365.24219040日 (宣明暦 365.24464日 *3 )

- 恒星年 365.25636300日 (宣明暦 365.25643日)

- 朔望月 29.53058886日 (宣明暦 29.530595日)

- 交点月 27.21222082日 (宣明暦 27.212220日)

- 近点月 27.32166155日 (宣明暦 27.554546日)

暦Wiki/周期/月 - 国立天文台暦計算室

暦Wiki/季節/季節のめぐりの周期 - 国立天文台暦計算室

暦Wiki/宣明暦 - 国立天文台暦計算室

カッコ内に日本でも長く用いられた唐の宣命暦の値を書いておきましたが、中々の精度です。

以下に各々の周期の意味を一応、書いておきます:

太陽は一日後に同じ方角に戻ってきますが、この時恒星との位置関係は少しずれています。太陽の恒星に対する運動の軌跡を描いたのが黄道です。黄道と赤道は春分点と秋分点で交わり、冬至点と夏至点で一番遠ざかります。中国では、冬至から冬至に戻ってくるまでを一年としましたが、これは現代の回帰年と近い概念です。一方、地軸が首振り運動をしているので、黄道と赤道の交点は周期25,772年で一周します。よって冬至点に太陽が戻ってきても、まだ恒星に対しては元に戻っていません。恒星に対して戻るまでの時間を恒星年と言って、南朝宋の大明暦あたりから暦に回帰年と恒星年の両方が記されるようになりました*4。

次に月の運動ですが、「朔望月」は太陽との位置関係が元に戻るまでの周期です。また、月の軌道(白道)は黄道に対して約5°傾傾いており、両者の交点は動いていましす。これの周期が交点月です。そして月の白道上の運動は、遠地点では遅くて近地点では速い。しかも近地点も周期運動し、この周期を近天月といいます。

西方の天文学との比較

中国の天文学では運動及び時間と緊密に結びついていた角度は、ギリシャ系の天文学では純粋に幾何的に定義され、取り扱われました。ニーダム『中国の科学と文明』ではLéopold de Saussureの見解を引いて、ギリシャと中国の天文学を次のように対比します。前者は黄道、(平均運動ではなく)真の運動、角度、年周運動を扱い、後者は赤道、平均運動、時間、日周運動を扱う、と。角度概念の違いも、この特殊な例と言えると思います。

ただ、こういった大雑把な特徴づけは当てはまらない側面も多々あります。

例えばギリシャ天文学の角度概念はメソポタミア起源ですが、メソポタミアでは角度(US)は明らかに天体の年周運動と関係付けられています。周天が360°と一年の日数に近いのは決して偶然ではありません。そして、角度はをのまま時間の単位(24時間÷360=4分)でもありました。また、角度は「黄経」のみに用いられて、黄道からの距離や天体同士の距離には長さと同じ単位を用いていました。もちろん、測量その他で純粋に幾何的な意味で用いられることはありませんでした*5。

そして、プトレマイオスに於いては、赤経は天球の座標ではなく、天体の南中や出没の時刻の計算に便利な特徴量であって、時間と強く結びついていました*6。カリポス碑文では時間の単位としての度が使われています*7。現代でも、赤経を時間で表したりします。

一方、中国の「度」は太陽の運動と結びついて定義されたのですが、古くから赤緯にも同じ単位が用いられます。この用法を考えると、定義はともかくとして、天球上の二点間の隔たりを表す尺度として認識されていたのは間違いないと思います*8。

*1:『開元占経』はこれらの書物の引用を豊富に含んでいます。

*2:乾象暦や景初暦の日月食の理論については、大橋由紀夫『中国における日月食予測法の成立過程』、一橋論叢、1999年8月、Cullen, C., Heavenly Numbers_ Astronomy and Authority in Early Imperial China, 2017

*3:現代の回帰年と異なり、冬至点に戻るまでの周期。これは現代値365.2427日程度。

*4:歳差を認めない暦もあり、最終的に歳差が定着するのは大衍暦以降。

*5:メソポタミアの角度については、Mathieu Ossendrijver, Babylonian Mathematical Astronomy: Procedure Texts, pp.32-33

*6:Pedersen, A Review of Almagest, 2011, pp. 99-101

*7:Neugebauer, A Histiry of Ancient Mathematical Astronomy, p. 913

*8:『開元占経』巻60-63, 65-60に含まれる恒星の位置データに既に「度」が当たり前のように赤緯に用いられています。このデータは紀元前2~1世紀の観測によるとされています。