前回のおさらい

前回、『太平御覧』に引用された『礼記・月令』の異本を取り上げました。この異本には、含まれている天文記事が通用している版(『礼記正義』に含まれるテキストがベース)と大きく異なるのです。取り上げる項目は両者はほぼ同じで、季節ごとの太陽の位置と、日暮れ及び暁に南中する二十八宿が記されています。ただし、通用版では一年を十二分割しているところを、異本では二十四分割です。データの中身も全く違います。

最初は、異本のデータは通用版のものを適当に加工してでっちあげたのかと思いました。しかし、両者のデータの間には殆ど何の関係もありませんでした。さらに詳しく見ると、異本版のデータもさほどでなく、まともな計算を援用していそうな雰囲気があります。

では、このデータの根拠は何なのでしょうか?

後漢四分暦と論暦

日暮れ及び暁に南中する二十八宿の計算を記した最初の暦は、後漢四分暦です。この暦の背景には、元和二年の賈逵(30-101 CE)の論暦や永元十四年(102年)の霍融の論暦があります。

前者は日月の運行を調べる際に黄道に着目することが有効であると指摘しています:

史官一以赤道度之, 不與日月同, ...輒奏以為變、.... 。 於黃道, 自得行度, (暦を司る史官は赤道のみを用い、日月の運行と合わず、... 異変だと奏上する。...しかし、黄道にそって計測すれば、日月は規則的に運行していることがわかる。 『続漢志・律暦志中』)

中国では古来、二十八の正座を目印に、天球を天の北極を中心に分割していました(二十八宿)。これで測られるのは、現代的に言えば赤道に沿って測った角度、すなわち赤経です。しかし黄道は赤道と斜めに交わっていますから、赤経の値を見ても規則性は分かりにくいのです。そこで賈逵は黄道に沿って日月の運行を測るべきだと主張し、理論と観測器具の整備を求めました。

賈逵の提言の理論的な部分のうち、「黄道宿度」の一覧は後漢四分暦に取り入れられました。これは、黄道に沿って二十八宿の各々の宿の幅を測り、一覧にまとめたものです:

角十三度,亢十,氐十六,房五,心五,尾十八,箕十,斗二十四四分度之一,牽牛七,須女十一,虛十,危十六,營室十八,東壁十,奎十七,婁十二,胃十五,昴十二,畢十六,觜三,參八,東井三十,輿鬼四,柳十四,星七,張十七,翼十九,軫十八

中国の角度の単位「度」は1日に太陽が進む平均的な角度が一度となるように定義されています。当時はまだ太陽の速度の変化は考えていませんでしたから、黄道宿度は太陽が各々の宿を通過するのにかかる日数に他なりません。対比のために赤道宿度を抽出して掲げておきます*1:

角十二。亢九。氐十五。房五。心五。尾十八。箕十一。斗二十六四分度之一。牛八。女十二。虛十。危十七。營室十六。壁九。奎十六。婁十二。胃十四。昴十一。畢十六。觜二。參九。井三十三。鬼四。柳十五。星七。張十八。翼十八。軫十七。

一方、霍融は昼夜の長さの計算方法を問題にしました。それまでは、冬至と夏至のデータを用い、その間の日については比例按分で計算していたのですが、そのような方法では全然天の運行と合わない*2とし、替えて太陽の去極度、つまり天の北極との間の角度を用いる、以下のような方法を提案します:

なお、1の仮定は球面を平面で近似したものと考えれば正当化できます。この手順は後漢四分暦に導入され、二十四節気ごとに以下の項目を並べた一覧が作られました。

- 太陽の位置

- 太陽の去極度

- 昼夜の長さ

- 日暮れと暁の時に、南中する子午線がどの宿の何度の位置にあるか。

(昼夜の長さは夏至と冬至以外は去極度から計算され、最後の項目はそうやって計算した昼夜の長さから計算されます。)

中国の天文学は幾何的な方法論に弱いのですが、天体やその軌道を球上の図形として分析することは、かなりやられています。賈逵や霍融の議論はその一例だと思います。ただ、図形的に問題を定式化したからといって、それを幾何学を用いて解くわけではなく、計測や数値的な方法を多用します。

一定速度で変化する赤経

ここで懸案の異本の話に戻ります。これには二十四節気ごとに、太陽の位置する宿が書かれています。果たしてこれは賈逵が主張した、黄道に沿って動く太陽でしょうか?

『礼記・月令』の異本によると、太陽は立冬には房宿に、立春には虚宿にあります。立冬から立春の前日までが冬ですが、これは年の四分のー、すなわち後漢四分暦では

- 365.25/4=91.3125 日

ところが「黄道宿度」よると、これだけの日数があると、太陽が房宿の頭からスタートしたとしても、立春にはは虚宿を飛び越えてしまいます。なにせ、房宿のはじめから虚宿の終わりまでの黄道宿度は、合計で90.25度しか無く、太陽は1日に一度進みますから。

後漢四分暦の代わりに後世の暦を用いても、この結果は変わりません。そもそも、房宿のはじめから虚宿の終わりまでの赤経が95.25度(小数点第二位以下は暦によって違います)しかありませんから、黄道の傾きを考えると当然の帰結です*4。

つまり、この異本のデータは太陽の赤経が一定速度で変化する仮定で作られている可能性が強いのです。これは、賈逵が論暦で厳しく批判した手法に他なりません。

辿々しい黄道の取り扱い

前の節で、異本の太陽の運行が賈逵の論暦を無視していることを述べました。

このことから私は当初、異本は賈逵の論暦のあった後漢よりも酷く後ということはあるまい、と思っていました。ところが、唐の最初に成立した『五経正義』に収められた月令の注釈では、なんと前漢末の三統暦の太陽の位置が引かれています。ただし、南北朝時代の元嘉暦の数値も並列して参照されています。『五経正義』は南北朝時代の義疏に大いに依拠しています。この部分についていうと、皇侃(おうがん、488年 - 545年、南朝梁)と熊安生(ゆう あんせい、北齊ー北周、560-580ごろ活躍)らの義疏がベースになっていますから、これらの時代の目線です。

彼らには、賈逵の論暦は届かなかったのか。。。などともどかしく思っていました。

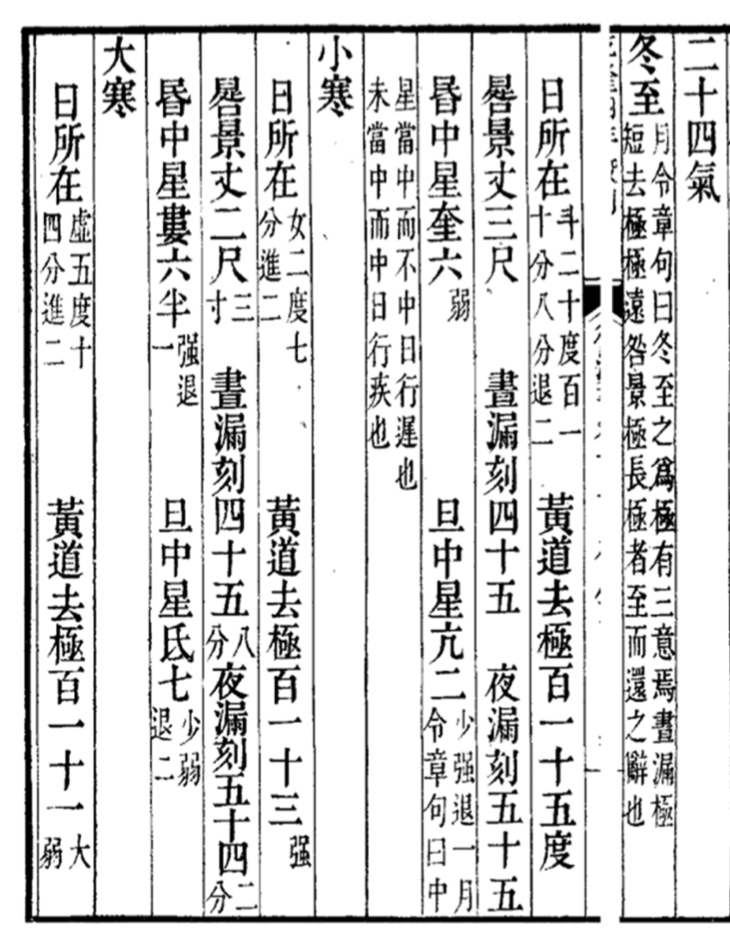

ここで再び後漢四分暦を見てみます。上の写真で引用したように、後漢四分暦には太陽関連のデータの表があります。この表では節気ごとに「日所在」、すなわち太陽がどの宿の何度のところと表示されています。賈逵の論暦をうけて作成された暦なのだから、当然これは黄道にそった一様な運動を記述しているのだろう、と私は思っていました。

ところが驚いたことに、ここには赤経が一定速度で変化する運動が載っています。では、黄道沿いの一様運動は、どこに行ったのでしょう?それは「日所在」の数値の最後に小さく書かれている、「進ニ」「退一」といった数値を用いて計算します。この値を「日所在」の値に足したり引いたりすると、黄道上を一様運動する太陽の黄道に沿った宿度が求まります。

注意していただきたいのは、これは如何なる意味でも座標変換ではないことです。単に二つの等速回転の数値を、結びつけているだけなのです。太陽が黄道に沿って一定速度で回転しつつ、赤経を一定速度で変化させるこなんて、実際にはあり得ないのですが。

さらに去極度の値を見ますと、おかしなことに気がつきます。賈逵の論暦では、春分、秋分、冬至、夏至の時の値は、黄道が赤道と24度*5傾いた平面に乗っていると仮定し、直角を91度(精確には365.25/4度)と近似した時に期待される値になっています。ところが、後漢四分暦の値は少しずれてしまっています。しかも、春分と秋分で値が異なり(89度余りと90度余り)、夏至と冬至の値の関係もおかしいです。

つまり、これは黄道がある平面に乗っかっているという仮定を援用せずに、計測値をそのまま載せているのでしょう。真面目に計測をした証拠でもありますけど、同時に賈逵論暦の理論を受け止めきれなかった証拠でもあります。暦の公的な編纂物としての性格を考えれば、新規な提案に対して保守的になるのは、当然のことかもしれません。

これを踏まえると、『五経正義』の保守的な態度も決して不自然ではありません。では、南北朝時代の暦、例えば元嘉暦などはどのような立場で作成されたのでしょうか。

最終的な到達点

南北朝時代の状況を述べる前に、隋唐期の到達点を最初に押さえておきたいと思います。この時期になると、黄道宿度(二十八宿の広がりを、黄道に沿った角度で計測)を求める他に、

といったいった計算のための数表が完備します。つまり、赤道と太陽、月の軌道の間の位置関係が、数量的に把握されます。これに伴って、太陽の運動は黄道に沿った運動として理論化され、必要に応じて表で変換するスタイルに移行したのです。赤経の値の結果を表にしたものは姿を消しますが、これは冗長を避けるだけでなく、歳差で冬至点が動くと結果が変わってしまうからではないかと思います。

ここに至ってやっと「黄道」は暦算の中に確たる位置を占めるようになり、盛唐の大衍暦で太陽と月の理論は一応の完成を見ます。ここまで至るには、後漢四分暦から南北朝時代を丸々費やすことになりました。

『宋書』律暦志

『続漢書』律暦志の次のまとまった記録は『宋書』律暦志及び天文志です*6。二十四史全訳の序文によれば、『宋書』の志は元嘉暦の選者である何承天が編纂に関わった国史が、大いに利用されているようです。

その『宋書』律暦志の中と下で元嘉暦と大明暦が扱われているのですが、全体を通してもっぱら冬至点や太陽の周期の精度、そして歳差の問題に焦点が当てられています。

黄道に関する件では、霍融の議論、すなわち昼夜の長さと去極度との関係は論じられていますが、賈逵の議論はスルーされています。月の運行の画期的な理論で知られる、後漢末の劉洪の乾象暦の扱いにおいても、冬至と一年の長さもの精密化がまず取り上げられ、月の理論については、遅速を明らかにしたと手短にあるだけで、重要な革新とされる月道と黄道の傾斜の理解には触れていません。

魏の揚偉の景初暦については、論暦と暦書が紹介されます。この暦は乾象暦の月の理論を日月食の予報に結びつけた点で画期的とされます。しかし黄道と赤道の関係については、後漢四分暦と変わらぬ論じ方で、上に画像で引用した表と同じ構造の表を載せています(数値は少しだけ違います)。

『宋書』律暦志の中心は、やはり南朝宋の何承天の元嘉暦と祖沖の大明暦でしょう。前者は黄道と月の軌道の関係(2.1)は乾象暦を受け継いでいて明瞭なのですが、黄道と赤道の関係については何も論じていません。少なくとも『宋書』律暦志に引用される太陽と二十八宿、昼夜の長さの関係を示す表に於いては、後漢四分暦にあった黄道去極度すら消えています。しかも太陽の赤経は、一定速度で変化しています。

続く祖沖の大明暦では、赤経を一定速度で変化させる太陽は表から姿消しました。大明暦では歳差を導入しているので、冬至点が少しずつ動いてしまい、よって毎年使い回せる表の形には書けるはずはないのです。そして赤道にそった太陽の運動の算出方法はどこにも書いていないので、祖沖がこの問題をどう処理したかは、はっきりとは断言できないです。しかし、元嘉暦に続けて紹介されているこの暦で、特別な注記がなければ、同じ方法に基づいているととりあえず考えておくのが無難なのではないかと思います。

なぜ黄道傾斜は詳しく扱われなかったか

しかし、同じ『宋書』でも天文志を見ると、かなり印象が変わります*7。そこでは黄夏至、冬至、春分、秋分での太陽の去極度と黄道傾斜との関係が、数値付きで説明されています。また、「昼夜の長さ」*8が秋分と春分で等しくなる理由も明瞭にされています。

このことを念頭に、今一度律暦志を読み返すと、一見後漢四分暦から変わり映えのしない太陽の表も、ちょっとした違いのあることに気が付きます。後漢四分暦や景初暦と異なって、元嘉暦と大明暦では、昼夜の長さは冬至を中心に対称になっているのです。これは、黄道傾斜の去極度と日照時間の関係の理解を背景にしているのだと思われます。つまり、図形的な描像はおそらく理解しているのです。

ここで乾象暦以降の月の理論をもう一度振り返ってみます。この暦以降、月道と黄道の傾斜が暦に取り入れられました。しかしこの時、月の運動の速度は、月道にではなくて黄道に沿っ角度で測られました。月道の傾斜の導入は、月と黄道の距離を説明することが主な目的であって、黄経の変化率への影響は論じられていなかったのです。この月の理論の月道を黄道、黄道を赤道に置き換えると、後漢四分暦〜元嘉暦の太陽の理論になります。

月道の黄道に対する傾斜が小さく(ほぼ5°)、これで問題なかったのですが、太陽の赤経の変化に同じ考えを適応してしまうと、黄道傾斜故に大変な誤差になってしまいます。これはまさに賈逵が指摘したことであり、優れた暦算家であった何承天もまた、十分理解していたのではと思います。おそらく黄道上の点の赤経を求める良い方法がなく、やむを得ずあのような扱いになったのではないでしょうか。

黄道に沿った運動の赤経

では、黄道に沿った運動の赤経の変化は、どのように理解が進んだのでしょうか。萌芽は既に後漢の時代にあって、後漢四分暦のすぐ後に活躍した張衡の『渾天注』『渾儀圖注』*9では、賈逵の論とほぼ変わらぬ天球と黄道を記述しています。そして、黄道にそった変位と赤経の関係について調べるために、天球の模型を製造して計測で数値を得、算術的に考察して表にしています。幾何学が未熟だった中国に於いては、これが現実的なアプローチだったのでしょう。解決方法は初等的ですが、球面上の図形の問題に還元して考察していることは、注意すべきポイントだと思います。

ただ、彼は二つの変異の関係を、45°刻みという非常に荒い刻みの区分線形関数で近似しており*10、あまり精確とは言えません。なお、張衡の理論と同じ結論は、後漢末の劉洪の乾象暦に於いても略述されています*11。しかしこの程度の精度では、何承天らが採用に踏み切らなかったのは当然だと思います。

この線形関数での近似を二次関数*12に改めたのが、隋の暦家の劉焯の皇極暦です。ところが、皇極暦は施行されずに終わりますし、唐の李淳風の麟徳暦では一度取り除かれてしまいます。李淳風は優れた見識を備えた暦算家で、我々の皇極暦についての知識は、彼の選述した『隋書・律暦志』に依拠しているくらいですから、この理論を正確に理解していました。また、麟徳暦に於いても黄道宿度の表は示されていて、

黃道宿度、左中郎將賈達、檢日月所去赤道不同,更鑄黃道渾儀所檢者。

(黄道宿度の一覧)

臣等今所修撰討論,更造木渾圖交絡調賦黃赤二道三百六十五度有奇,校量大率,與此符會。今歷以步日行月及五星出入循此。其月行交絡黃道,進退亦宜有別。每交輒差,不可詳盡。今亦依黃道推步。(『旧唐書・暦志中』)

と書かれているので、問題意識は明らかに持っていますし、「模型を作って計測する」という張衡のやり方も継承しています。おそらくは、皇極暦の変換表の正確さについて確信を持てず、採用を見送ったのではないでしょうか。のちに一行が大衍暦で同種の理論を採用するに当たっても、数値は皇極暦とは随分違いますから、李淳風の判断は妥当だったと思います。

なお、麟徳暦には、後漢四分暦や元嘉暦に一見似た、太陽関連の数値の表があります。しかし、麟徳暦の太陽の位置は黄道に沿った角度で測っており、全く違った理解に基づくものです*13。

まとめ

後漢四分暦の後、皇極暦が登場する以前の太陽の理論は、赤道からの距離については黄道傾斜に基づくものの、赤経の変化についてはこれを活かせていませんでした。赤経の値が必要な時は、仕方がなくあたかも赤道に沿って等速変化するかのように見做して計算しました。この歪な構造には、座標変換の信頼できる数理の不足という実際的な制約も一役買っているのではと思います。この制約は、劉焯や一行の努力によって克服されることになります。

以上のことから、太平御覧版『礼記・月令』の成立時期について言えることは何かあるでしょうか?既に述べたように、この文書では、太陽の赤経は一定速度で変化したとしています。よって、麟徳暦や大衍暦の登場よりも酷く後にはならなさそう、くらいのことは言っても良いと思います。

主な参考文献

[1] Christopher Cullen, Heavenly Numbers: Astronomy and Authority in Early Imperial China. Oxford: Oxford University Press, 2017.

[2] 张培瑜 等、中国古代暦法、中国天文学史大系、中国科学技術出版社、2012

*1:特定の箇所の引用ではありません。上記の黄道宿度と同じ順序で配置している一覧がなかったので。

*2:不與天相應, 或時差至二刻半」『続漢志・律暦志中』

*3:范曄『後漢書』は志を欠いたままであったため、南朝梁の劉昭が司馬彪『続漢書』の志を『後漢書』に組み込み、今に至る。

*4:この時代、太陽は冬に速く動きましたから、太陽の速度変化が繰り込まれると結果はますます悪くなります

*5:これはバビロニア的な現代の角度の単位では約23.7°に等しく、現代の理論値23.75°にかなり近いです。なお、同時代のプトレマイオスの値は23.9°です。

*6:『宋書』の志の編目については、中華書局版に準拠しました。武英殿本や百納本では、律志と暦志が分離していますが、これは本来の形ではなかろうとの考えのようです。理由としては、第一に律志を納める巻十一の題目や細目が不自然であること。第二に、律志と暦志の分離は、『明史』が初めてとされているから(暦志しかないケースはいくつもあります。)『四庫提要』宋書一百巻には、「稱凡損益前史諸志爲八門。曰律歷。曰禮。曰樂。曰天文。曰五行。曰符瑞。曰州郡。曰百官。是律歷未嘗分兩門。今本總目。題卷十一志第一志序。卷十二志第二歷上。卷十三志第三歷下。而每卷細目。作志第一律志序。志第二歷上。志第三歷下。則出於後人編目。強爲分割。非約原本之舊次。此其明證矣。」ただし、二十四史全訳本は別の復元をしており、律志と暦志上中下に分けられています。

*7:正史の天文志は、天体の異変を記るす場として紹介されることが多いと思いますが、『宋書』以降、観測機器や宇宙構造論についての記述も含まれることが多いです。

*8:当時は、日が暮れてから二刻半までが昼とされていたので、当時の用語で言うならば、春分や秋分でも昼夜は等しくなりません。

*9:いずれも唐の瞿曇悉達『開元占経』巻一での引用。これらは散逸して全貌は不明で、張衡の著作に付けられた注釈の可能性もある

*10:このあたりの説明の仕方は、かなり時代錯誤的な用語を用いています。当時、関数概念も、いわゆる数式もありません。何度ごとに何度づつ変わり、ある箇所で折り返す旨が自然言語で書かれています。

*11:「推有進退,進加退減所得也。進退有差,起二分度後,率四度轉增少,少每半者,三而轉之,差滿三止,歷五度而減如初。」『晋書』律暦志

*12:これも時代錯誤的な言い方で、本当は2回階差が一定の数表

*13:なお、麟徳暦は歳差を採用していないので、この表は毎年使い回せることになっています。