もう随分と前になりますが、「地球」の語源を調べたことがありました。

gejikeiji.hatenablog.com

この話の中で、「まず「天球」の語が訳語として成立し、そのアナロジーで「地球」という語が出来た」という点は黄河清氏の論文を引用して済ませてしまったわけですけど、氏は詳しい議論はしてくれておらず、単に

- 荒川清秀『近代日中学術用語の形成と伝播--地理学用語を中心に』白帝社,1997

を引用して済ませています。そこで、随分日数が経ってしまいましたが、今回は上記著作の該当部分、すなわち、「1.13 マテオ・リッチ世界図の訳語の先駆性」(pp.60-67)に目を通してみました。今の所、あまり氏の議論には納得できてはいないです。

荒川氏の立論

この節で氏は、マテオ・リッチの『坤輿万国全図』に現れる訳語を検討されています。

「地球」「天球」に関する部分を引用しますと、

たとえ ば,「 地球」は熟したカタ チと しては, リ ッチ図 の右躇第一副の「地球概説」ともいうべき部分や,左端第六副の「論地球比九重天之星遠且大幾何」の題, その説明文中にみえているが,地図の右端の地球概説の ところに は,

地与海本是円形而合為ー球,居天球之中

とあり,「地球」が「天球」からの類推で生まれたことがわかる 。

このあと特に補足はないので、この一文だけで、主張の証明とされているようです。

この一文は、すぐに説明するように、クラヴィウス『サクロボスコの天球論への注釈』の地球球体説の、極めて忠実な要約です。そして、特にそれ以外の示唆があるとは思われないのです。

『サクロボスコの天球論への注釈』

この書物の著者クラヴィウスは著名な天文学者で、グレゴリオ改暦を支え、またイエズス会の教育機関のカリキュラムの制定に大きな影響がありました。本書は文字通り13世紀のサクロボスコ『天球論』への注釈なのですが、本テキストの10倍はありそうな長さで、コペルニクスの名前も何度もでてきますし、最先端を意識した内容になっています。

これの地球球体説の議論の進み方は、サクロボスコのテキストにそって、次のようになっています。

- 天は球形

- 大地が球形

- 海が全体として球形

- 大地と海の球は同じ中心をもち一体であり、また天の中心にある

以上の議論を荒川氏が着目した文章と比較すると、両者はきっちりと対応していることがわかると思います。まず、地と海が円各々円であって(地与海本是円形)、それらが合わさって一つの球になっている(合為ー球)。そうしてそれらが天球の中心にいる(居天球之中)。つまり、クラヴィウスの議論の忠実な要約であって、それ以外の意味を読み取ることは、難しいと思います。

天球に関する用語の先行

このあと続いて、氏は「赤道、北極、南極」などの用語が、天球での該当物を表すものとして、中国の天文学でももちいられていたことを指摘しています。

相互理解を図る上で、中国と西方の共通の要素、つまり天球においてまず訳語を確立したというのは、あり得そうなシナリオだと思います。実際、マテオ・リッチ本人が「地与海本是円形而合為ー球,居天球之中」に続いて

天既包地、則彼此相應。故天有南北二極、地亦有之。天分三百六十度、地亦同之。天中有赤道、…

と述べ、天の南北二極と赤道を先に述べてから、「地にもこれがある」と説明しているのです。

この流れを考えれば、「地球よりも天球が先」という推測は自然でしょう。

ただし、荒川氏は

こうした伝統的な用語を天文学から流用したということは,リ ッチの用語がのちの中国人知識人にも受け入れられる大きな原因の一つとなった。

と述べるのみで、「天球が先」という説の論拠にはされていません。上記の論は、氏の文章を読んで私が勝手に思った話です。

西方でも「天球」が先だった

なお、中国人への説明のしやすさということを別にしても、「天球と地球の対応」という思考は、マテオ・リッチにとっても自然な思考だったと思われます。

よく知られているように、「地球」の概念は古代ギリシャの発明です。そして、天球もまた、今のところはギリシャの発明とされています。ではどちらが先だったか?これについては、ほぼ確実に「天球」が先でしょう。アリストテレス『天について』第二巻によれば、「球の天+平らな大地」という主張も当時あったことがわかります(原子論者など)。そして、彼のこの著作においてもプトレマイオス『アルマゲスト』巻一においても、まず天が球形であることを示してから地球球体説に進みます。後者などは、「天が丸いのだから、対応する地も丸いと考えるのが自然」とすら述べています。

なお、古代メソポタミアの数理天文学においては、黄道の周りの獣帯が、大地をぐるりと上下からとりまいています。これは、天球概念の萌芽である⋯かもしれず、そうでないかも知れないのですが、「地に覆いかぶさる天井」よりは、天球に一歩近いと思います。一方、地球球体説を匂わせる物は、メソポタミアにはかけらもありません。中国の状況を考えても、天球のほうが地球よりも発想しやすい概念だったのではないでしょうか。

地球の北極、南極、赤道なども、やはり天球のそれが先にあったと思われます。当時は天動説で地球は静止している設定でした。ですから、「北極」なんかは天の動きを基準に定義するしかなく、天の北極を地上に射影して地球の北極が成立したと思われます。なお、北極を意味するarctic(英語)の語源はἄρκτικοςで、この語は「くま」「おおぐま座」や「北方」を意味する名詞ἄρκτοςの形容詞形です。オデュッセウスはこの星座を使って航海をしたそうです。(なお、私のギリシャ語の知識はかなりあやふやなので、そのつもりで読んでください。)

赤道も同様だと思います。また、現代の北回帰線、南回帰線の回帰線(英語:tropics)は、ギリシャ語のτροπικόςに遡ります*1)。これは元来、天球上の仮想的な円でした。例えば、アリストテレス『気象論』の第一巻の彗星や銀河の位置の記述で、回帰線や天の赤道が使われています。そして、第二巻五章(362a20あたりから)、これらの用語が地上の場所を使うのに用いられ、北回帰線(θερμὴ τροπή「暑い(夏の)回帰線」みたいな感じですか… )から南は暑くて人が住めない、北の"ὑπὸ τὴν ἄρκτον"「おおぐま座の下」は寒くて人が住めない等、これらを地上の場所を表すのに用いています。

このような赤道に平行な円による区切りκλίμαは英語climate(気候) の語源になっていますが、常に天と地の区域の対応を意識して論じられました*2。たとえば、ストラボン『地理誌』の第一巻と第二巻では、この概念について詳しく論じていますが、2.5.3では次のように述べています。

πεντάζωνον μὲν γὰρ ὑποθέσθαι δεῖ τὸν οὐρανόν, πεντάζωνον δὲ καὶ τὴν γῆν, ὁμωνύμους δὲ καὶ τὰς ζώνας τὰς κάτω ταῖς ἄνω.

恥を忍んで私訳を記すと、「天は5つの区域に別れると仮定するべきで、大地もまた同様である。大地の区分けは天の区分けと名前を共有する。」*3また、科学史家のノイゲバウアーなどは、κλίμαを基本的に球面天文学の話題として扱い、地理的な区分への応用を後に回しています*4。

どちらが先か後かは別にしても、このような天球と地球を対応させる考え方は、サクロボスコにおいてもクラヴィウスおいても、はっきりと受けつがれています。そして、天球は中国にもあった。それならば、まず天球及びそれに関する用語を決めたのではないでしょうか。

なお、荒川氏が引用したリッチの文の続きは、こんな感じです。

…天既包地、則彼此相應故。天有南北二極、地亦有之。天分三百六十度、地亦同之。天中有赤道、自赤道而南二十三度半為南道、赤道而北二十三度半為北道、…日行赤道、則晝夜平、行南道則晝短、行北道則晝長。故天球有晝夜平圏,列於中晝短晝長二圏。列於南北、以著日行之界、地球亦有三圏對於下焉。

天に南北二極があり、赤道、南道、北道(南回帰線、北回帰線)があるように、地球にもそれに対応するものがあることが述べられています。「天球⇒地球」という順序で用語が導入されているのです。

よって、「天球」と「地球」の語のうち、どちらかを先に導入したのであれば、「天球」が先なのだと思います。

まとめ、その他

「天球」が先か、或いは「地球」が先か?あるいは同時なのか?「北極、南極、赤道」といった訳語の成立過程を思えば、「天球」が先なのでは、と思います。決め手には欠けますけれど…また、「天球」という訳語が先に成立した場合、どんなシナリオが考えられるか?というのは、前のブログで書いたように、ある程度具体的なことが言えるわけです:おそらく、『尚書』に現れる器物「天球」が、天球儀の訳語として使われ、また sphaera calestis (天球 )を表すのにも使われた、と。

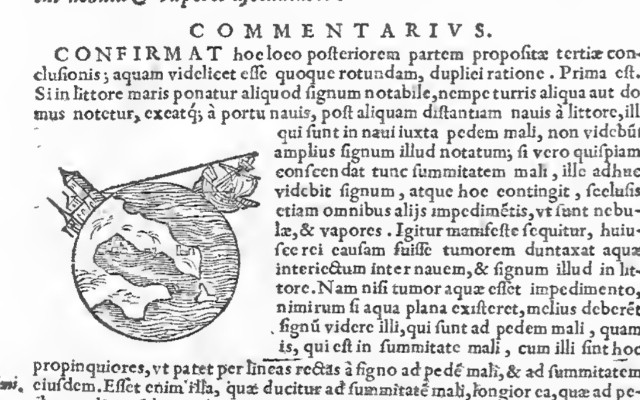

なお、クラヴィウス『サクロボスコの天球論への注釈』において、天球と天球儀の間のアナロジーは、はっきりとしてます。表紙がこんな感じですし…(同じ図をマテオ・リッチも用いています)。

また、天球儀としての「天球」があらわれる『新法算書』(巻十九・二十)所収の『渾天儀說』でも同様です。

さて、「赤道、北極、南極」は天球における対応物を媒介にして、訳語が成立したのでした。他にそのような例はないのでしょうか?

私が思うに、「緯度、経度」も同様だと思うのです。それについては、また改めて書きたいと思います。

「水」が丸い?: サクロボスコとクラヴィウスの議論

アリストテレス『天について』でも、天、水、土(大地)が球をなすことを証明しています。しかし、水の球の議論は、天が球であることを証明する中で現れます。また、議論の内容はあくまで抽象的に「元素としての水」のなす球について語り、自然学的な原理から演繹してみせているだけです。

それが、後の古代末期(5−6世紀)のシンプリキオスの注釈では、水滴が球になること、器に満たした水の面が丸みをおびること、といった経験論的な証拠をあげます。

それのみならず、海上を行く船において、マストの根本よりも上部のほうが遠くを見通せることを論じて、証拠としています。ここで、議論は抽象的な水の球ではなく、眼前に広がる海を対象にしています。

サクロボスコになると、個々の論点はシンプリキオスから代わり映えしないのですが、水の球は天球の議論と切り離されて、大地の議論のあとに置かれ、むしろこちらと一体です。(ただし、Thorndikeの英訳で「The sea is spherical」と節の前に書かれているのは、彼の提示したラテン語テキストには無いので、翻訳の際に添付した説明と思われます。)

なお、地と水の球の一体性は、サクロボスコにあっては明示的には述べられていません。では、クラヴィウスが最初にとりあげたのか?というとそうではなさそうで、先人の議論をうけて記述が進んでいます。

以上、いつか独立したエントリーで書いておきたいです。

参考文献

- Goldstein, B. R., & Bowen, A. C. (1983). A New View of Early Greek Astronomy. Isis, 74(3), 330–340. http://www.jstor.org/stable/232593

- Neugebauer, O, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Springer (1975)

- Joannes de Sacro Bosco, Lynn Thorndike, The Sphere of Sacrobosco and its Commentators, Chicago: University of Chicago Press, 1949 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015025028716&seq=1

- Strabo, Duane W. Roller, The Geography of Strabo, Cambridge, 2014.

*1:τροπικόςは、名詞τροπήに対応する形容詞で、τροπικός κύκλοςは回帰「円」

*2:Goldstein,& Bowen, 1983

*3: なお、Duaneの英訳では、"Thus there must be the hypothesis that the heavens are five-zoned, and that the earth is also five-zoned, with these zones having the same names as those above."自分の見たいくつかの英訳の中で、これが一番逐語的であると思います。

*4:Neugebauer, O 1975), の該当する章( D.1.3 Climata)