gejikeiji.hatenablog.com *1 から、「北極、南極、赤道」のように、地理学用語の訳語が天球における対応物を媒介として成立した例を紹介しました。つまり、

中国では大地を平らな正方形としていたので、球体説を前提とした用語は備わっていなかった。

しかし、天球に類似した概念は存在。

西洋においては、地球と天球の対応関係が常に意識されていた。歴史的にも、天球について設定された概念を地球に当てはめる形で、北極(arctic(英語), ἄρκτικος(ギリシャ 語)、arcticus(ラテン語 ))などの言葉が作られた。

このような事情から、地球と天球の両方に対応物がある概念の訳語には、中国の伝統的な天文学 用語にルーツを持つものがあったのでした。

今回は、「経度、緯度」もそのような例に含まれるのではないか…という考察をしてみます。これらの語はイエズス会 士到着以前に、現在と同様の意味で使われた例があります。(もちろん、天球の経度や緯度です。)ただ、「北極、南極、赤道」の場合と異なって、標準的な天文学 用語として定着してはいませんでした。つまり、明末の翻訳者たちがでそれらの先行例を知っていた保証は、全くないのです*2 。

しかし、先行する例と影響関係がなくとも、共通のルーツをもつ可能性は十分にあります。そこで、本ブログでは中国の天文学 における「経、緯」の用法を浅く広く拾ってみたいと思います。特に、中国の天球説は「渾天儀」という観測機器とともに発展してきたことをふまえ、渾天儀に関連する文献を中心に調べてみました。

ただ、本当に天文学 用語がルーツなのか?地理学や地図学に該当しそうな用語はないのか?という疑問は自然だと思いますので、その可能性についてもコメントしました。

例えば、ニーダムなどは、『禹跡図』(下部に写真を引用)などに見られる「計里画方」による地図のグリッドと経緯線との類似を示唆し、「座標」を表すために織物とのアナロジー から「経、緯」の語が使われたとします。この見解は基本的な事実の認識に問題があって、あまり支持されていません。しかし、ポピュラーな読み物を中心に、今も影響が残ります。また、中国の地図学の計量的な方法の限界と、今回の問題は少し関係があると思うので、勉強して反論を書いてみました。

もう一つ気になるのは、荒川氏の上記著書での議論です。氏は古典に見られる「東西為緯、南北為経」という表現を引き合いに、大地の方位と「経、緯」の結びつきを述べます。ここまでは標準的な説明なのですが、さらに『晋書』地理志*3 の序論にも同様の表現が現れることを指摘しています。この指摘の意図は明示されてないのですが、「「経、緯」という語が地理学的な文脈でよく使われており、それを参考にして「経度、緯度」の語が作られた」と読み取る人もいるかもしれません(自分もそうでした)。そこで、伝統的な地理的な文書における(方位を表す)「経、緯」の語の頻度の少なさについてまとめておきました。

荒川氏の記述のもう一つの問題は、漢代の平らな大地についての言明「東西為緯、南北為経」が、1500年の時を超えて、球面座標である経緯度に直接応用されたと読めてしまうことです。この両者の間には、時代的にも概念的にも大きなギャップがあります。前者と異なり、後者は球面上の概念で、しかも座標軸と数値を伴います。天文学 での「経、緯」の用例は、このギャップを埋めることができます。球が舞台になることの他に、位置の基準となる環や変位(度)と関連づけらていることも、重要なポイントです。地理や地図学の用例では、これらのどの性質も満たしません。なぜなら、こちら方面の計量的なアプローチは、天文学 に比べると全く徹底していませんでしたから。

最後に、マテオ・リッチ 『坤輿万国全図 』、特にそこに引用された李之藻 の署名のある文章の「経、緯」の説明を検討して終わりにします。

「緯、経」の意味

手始めに、「経、緯」という文字の意味について調べてみました。これらの文字には様々な意味がありますが、ペアとして用いられる場合には、「織物の縦糸、横糸」という意味から説明を始めるのがわかりやすいと思います*4 。この「縦糸、横糸」という意味から派生して、2つの方向、つまり「縦、横」や「南北、東西」を指す用法が生じました(詳しくは後述)。

しかし、織物の縦糸と横糸の違いは方向だけではなく、機能面でも異なっているそうです:「「緯」の字は「横糸は縦糸を反復して囲む(圍む)ので、「緯」と名づけられた。」*5 。このことから、「経、緯」に様々な意味が生じました*6 。

例えば儒教 の正統的な古典を「経書 」というのに対して、外典 的な書物を「緯書」といいます。また、

經之以天,緯之以地(『国語』周語下)

のように「天、地」と関係づける用法もありますし、「経」を恒常的、普通のもの、構造、理法などと結びつけ、「緯」をその反対とする用法もあります。例えば、天文学 では定常的な動きをする恒星は「経星」といい、対して惑星は「五緯」といいます*7 。

さらに『春秋左伝正義』によると、

[疏]「天地之經緯」。○正義曰:言禮之於天地,猶織之有經緯。得經緯相錯乃成文,如天地得禮始成就。

つまり、「経緯」は織物に喩えて秩序をあらわすようです*8 。

これらの意味のうち、方位や方向、織物のような構造、そして秩序といった意味は、経緯度のような座標を表現するうえで、重要な基盤となっています。また、後で分かるように、「天、地」との関係も過渡期に一定の役割がありました。

「経、緯」と地上の「南北、東西」

中国の漢代までに成立した古典のなかには、「経、緯」を地上の「南北、東西」と結びつける文言がいくつもあります。

①南北之道為経,東西之道為緯(『周礼』考工記・匠人の「国中九経九緯」に対する疏)淮南子 』墬形訓、ほぼ同一の文*9 が『大戴礼記 』易本命にも。)

これらの中で織物との関係が見て取りやすいのは、①だと思います。ここで「経、緯」は南北と東西に延びる道路で、それらが都城 の中に張り巡らされている様を述べています*10 。このように道路、堤防、水路や河川の網目を描写するために「経緯」を用いる例はいくつか見つけることが出来ました*11 。これらは「網目」の方にも意味の重点があります。例えば、『水経注』で「江水經緯 五湖而苞注太湖也。」(江水が縦横に連ねていて、やがて太湖に包むように注ぎこむ。)という場合、自然の河川の流路ですから、方向はまちまちでしょう。

なお、宋の建築規格書『営造法式』で縦横の網目状の構造を指して用いている箇所がありますが、「経」が縦になることも横になることも、両方あります*12 。どちらにするかは、構造や機能を加味して決めているように見えます。つまり、純粋に方向だけに特化した用語ではないのです。

②は理念的な大地論であって、「経、緯」と方位の概念との結合を示しています。後世の自然哲学的な書物に度々似た文言があらわれ*13 、方位を「南北、東西」とは違うものに変えたバージョンもあります(とはいえ、圧倒的多数は「南北、東西」です)*14 。③は自然哲学的な医学書 で、この文言のあと天の方位との対応も述べられています(後述)*15 。

「地上の方位」→「地球の緯度、経度」か?

ここで、荒川氏の「経度、緯度」の議論をみてみます。まず、「字面は同一だが意味の全く異なる言葉の転用だ」とする先行説を氏は否定されます(妥当だと思います)*16 。そして、「経、緯」と「南北、東西」を結びつける用例を列挙し、最後に『晋書』地理志*17 の例を挙げ、特に説明を加えるでもなく、「地上の方向を指す意味が生じた」と議論を閉じます。素直に解釈すれば、「地上の南北、東西」とのつながりから直接、地球の経度と緯度の訳語が生じたという説かと思われます。なお、中国では大地は正方形、天は地を取り囲む球形ですから、両者の方位の構造が違っていました。荒川氏がわざわざ「地上 の方向」と断っているのは、これが理由だと思います。

しかし、この正方形で平らな大地の方位と球形の地球の方位は、そんなにスムーズに接続できるのでしょうか?一方、天球上の経度·緯度ならば、似たような概念がすでに中国にもありました。すなわち、赤道座標の緯度(赤緯 )にあたるものとして「去極(度)*18 *19 」が、赤経 にあたるものとして二十八宿 の距星からの経度差が用いられていました。

それでも、『晋書』地理志*20 の用例をもって、地理的な用語としての「経、緯」の定着を推測される方もいるかもしれません(自分がそうでしたから。)。しかし、これは総序で大地の構造や天との占星術 的な関係を述べるなかで②の文言を踏襲しているのです*21 。通常の意味での「地理的な」用例ではありません。しかも、『明史』までの二十四史 の地理志(又はそれに相当する志)で「緯」の文字を検索したのですが、方位に結びついた例はこれだけでした。列伝や地理書の類まで探索しても、網目構造以外の例はそんなに見つかりませんでした*22 。

つまり、地理的な場所や構造物の方向を指示して「経、緯」を使用するときは、コンテキストを選ぶようです。例えば、レトリックとして凝った表現をしたいときや、網目を示すときのように他の含意も同時に表現したいときなどです。そして、後者の場合、方位以外の含意がメインである場合もあります。

これまでのところ、「経、緯」が地理的な用語として常用されていた形跡は、見つけることができていません。

伝統的な地図のグリッドと「経、緯」

『禹跡圖』(1137年)。碁盤の目のようなグリッドは、一見、経緯線に類似しているが…Needham, vol.3., Fig.226 . 上の『禹跡圖』(1137年)は伝統的な「計里画方」という技法で描かれた、現存最古地図です*23 。この東西南北に碁盤の目のようなグリッドは、一見、経線と緯線の網目にそっくりです。『中国の科学と文明』第三巻22, (d)(5)でニーダムは、両者のアナロジー を極限まで押し進めます。主な論点は以下の通り:

晋代の地図学者・裴秀が用いた「准望」の語を座標と解釈し、「(裴秀のいうところの)准望座標」という表現を用いる。そして「経、緯」が「准望座標」の南北、東西方向の座標を表すとする*24 。

地図がしばしば絹に描かれたことを、「経、緯」と織物との関係をからめて強調。

『周髀算経』に記された、太陽の高度と地上の南北方向の距離の関係である「一寸千里の法」に注目。これが天と地の計量的な対応を示す点で、緯度と天の北極の高度の関係に似ていると主張。

優れた測量技術の存在を示唆する。また、中世の他の地域に比べて、精度の高い地図が作られていることを指摘。

彼の説には、事実レベルの問題で既に問題があります。まず、裴秀の「准望」は今は方角のことだとされており、「准望座標系」なるものはニーダムの創作です。ニーダムの上げた文献は、「経、緯」が方位に対応することを示しているだけです*25 。また、絹布に絵画や文字を記すことは、地図以外にもいくらでもあったことで、特別な含意はないと思われます。こういったわけで、彼の「経、緯=座標」説は、近年の解説では言及すらされていません。

もちろん、計里画方の比喩的な描写に「経、緯」の文字を用いた例はありますが、決して多くはないと思います*26 。縦、横の線を「経、緯」とよぶことが無かったとは思いませんが、用語として定着したとは思えません。成2014では、清の時代の、計里画方による地図の作成を振り返った文書を紹介していますが、その中でも特に「経、緯」の文字は現れません。

以上は主に用語の問題の指摘でした。では地図作成の手法として、計里画方と経緯線との間に類似性はないのでしょうか?残念ながら、両者は基本的に別のものだと思った方がよさそうです*27 。中国に於いても、天体の位置の観測値が観測する場所に依存することは理解されていました。しかし、西方の地球球体説のような整然とした説明はできませんでしたし、地図の作成にも応用されませんでした。

伝統的な地図の作成で用いられた主なデータは、二地点間の距離、それも実測ではなく旅程から推測された値です。グリッドの役割は、これを矛盾なく平面に製図するための補助線でした。同様の技法は設計図の作図やある種の絵画にも用いられ、しかもこれらは同一の手法と見做されていました。グリッド(またはそれに対応する概念、数値)はデータの収集の段階では全く用いられず、天文学 的な観測とも関係はないそうです*28 。一方、プトレマイオス 『地理学』の経緯度は地図作成のための基礎的なデータであって、同書のテキストから地図がかなり再現できるのだそうです*29 。

清の時代においては、西方的な地球球体説と伝統的な大地観が併存します。地図においても、西洋的な『皇輿全覧図』などの地図と、伝統的な地図が併存していました。そして当時は、経緯線と計里画法ははっきりと異なったものと理解されており、両者を併記する折衷的な地図もありました*30 。

地上の方位と天の方位

以上は、荒川氏の言うところの「地上の方角」の話でした。では、「天の方角」と「経、緯」はどのように結びついていたのでしょうか。

中国で天が地をくるむ球とされるようになったのは後漢 あたりからのことで、それ以前は地と並行の平らな円形とされました(蓋天説といいます)。そして天の方位は、地上の方位をそのまま真上に持ち上げて定められていました。地上から天を見上げる視点をとると、自然とこのようになるのではないかと思います。

上で引用した『黄帝内経 』の一節③では「経、緯」を地上の南北(子午)と東西(卯酉)に対応させていましたが、それに続く文では、二十八宿 を用いて天の方位と紐づけられています:

天周二十八宿 ,…房昴為緯,虛張為經。

二十八宿 は、北極を中心とした天の分割を、標準的な28個の星座(宿)を基準に定める方法です。黄道十二宮 に似ていますが、こちらは黄道 を分割するのではありません。房、虛、昴、張はいずれも「宿」です。ある日時に空を見渡すと、これらの「宿」は各々、真東(卯)、真南(午)、真西(酉)、真北(子)にある、という理屈で上の引用文は書かれています(実際はそうはならないのですが、詳しくは付録に書きます。)つまり、「房昴為緯」とは、地上の東西(卯酉)を結ぶ「緯」をそのまま天に平行移動したことになります。「虛張為経」も同様です。

このように定められた「緯」は、天の真ん中を通って東西を結びます。仮に無理やりこれを球面に適用したらどうなるでしょうか?あくまで想像になりますが、おそらくは下図の「卯酉環」のように、地平線上の東から出発し、天頂、地平線上の西を通る大円になってしまったのではないでしょうか。

『天経或問』より。「卯酉」は「東西」のこと。天頂を通って、地平線上の東西の点を結ぶ。 このような「経、緯」の感覚と「経度、緯度」の概念の間には、少し隙間があるように思います。しかし、天球を用いいるようになってからは、また別の方位の感覚も生じました。そのことがもっとも明瞭に表れるのが、渾天儀 に関する用語の使い方です。

なお、新たな方位の定義が生じたからと言って、旧来のそれがなくなってしまったわけではありません。相変わらず二十八宿 は東西南北に七つづつ割り振られます。『黄帝内経 』は医学の古典として読み継がれますし、注釈でも天地の方位の対応の在り方は修正しないものが多いように思います*31 。

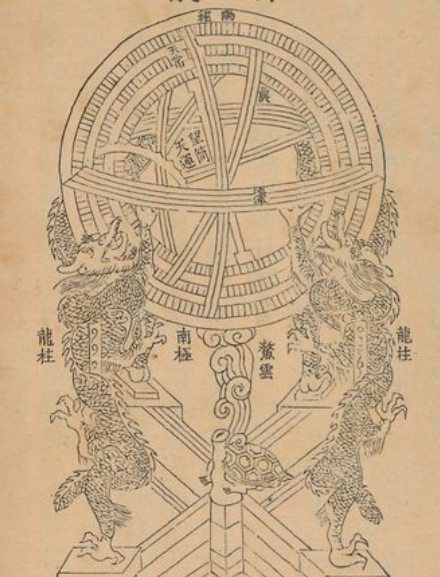

渾天儀と経、緯①:「天経地緯」

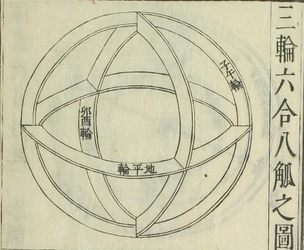

渾天儀とは、天体の位置を計測するための球形の観測機器です*32 。また、観測機器であると同時に、天を模倣する模型のようにも捉えられてきました。武帝 時代の太初改暦での使用が記録にのこる初めです。この観測機器の発展と歩調を合わせるように、「大地を包む、球状の天」という考え方も定着していきます。

『新儀象法要』(宋)蘇頌撰、(淸)錢熙祚校 *33 天球説の出現以前は、「南極」と「北極」の語は大地や天体(太陽や恒星)の運動の南北の限界を指して用いられました*34 。また、「北極」は北極枢、つまり天の回転の軸、或いはその近辺にある星官(星座)を指すこともありました*35 。こちらの用法の場合、「南極」の語は意味を成しません。これが天球概念の定着とともに、現代の天の北極になり、対概念として南極も登場します。例えば、天球に基づく宇宙構造説の推進者だった後漢 の張衡の作とされてきた『渾天儀注』*36 では、

北極乃天之中也,在正北,…。南極,天之中也,在正南,…兩極相去一百八十二度半强。天轉如車轂之運也,

と南北極が軸になって天が回転する様が語られています。詳しい構造が判明している最古の渾天儀は、五胡十六国 の前趙 のものですが、それについての記述では、

...以象北極。其運動得東西轉,以象天行。(『隋書』天文志一)

このように南北の両極が備わるのみでなく、それを軸にする回転の方向が「東西」と言われています。

以上のような南北と東西の定義に「南北為経、東西為緯」を適用すすれば、「緯度、経度」に接続しそうです。しかし、すぐにはそのような展開にはなりませんでした。

天円地方説をとる中国の場合、地平線もまた、宇宙構造論的な重要性をもっていました。例えば、唐の李淳風の渾天儀を見てみましょう。その最も外側の構造を「六合儀」といいますが、「六合」とは東西南北の四方位と天地(上下)をあわせたもので、宇宙全体をも意味します。ここに天の子午線、地平線、赤道にそって、「天經 雙規」、「金渾緯 規」、「金常規」が各々設置されました。また、その中には「二十八宿 、十干、十二辰、經緯三百六十五度 」を配列したといいます(『旧唐書 』李淳風伝)。つまり、「緯」は地平線に平行な円に割り振られたわけです。

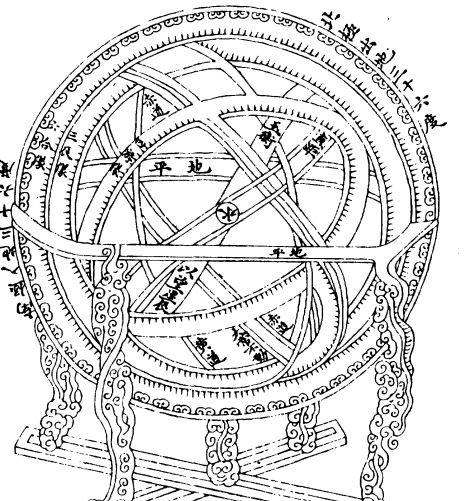

渾天儀の部品の名前は制作者によって異なりますが、北宋 の蘇頌『新儀象法要 』では歴代のそれを列挙してくれています*37 。

天經雙規:陽經雙規とも。

金渾緯規:単横規、陰緯単環、陰渾、地盤平準とも。

そして渾天儀の構造を説明する中で、「天經、則縦置」(天経は縦向きに設置する)と説明しています。まとめると、

という対応があることがわかります。蘇頌の建設した渾天儀も、元の郭守敬の渾天儀や簡議の部品も、同じ系統の名前です。この用語の成立には「経、緯」と「天、地」との対応が重要な役割を果たしていると思います。

六合儀の図。『新儀象法要』(宋)蘇頌撰、(淸)錢熙祚校。*38 天地を立体的にとらえたとき、大地に平行な方向を「横」とするのは、自然な感覚だと思います。しかし、大地と平行な円環と対応づけるにあたっては、渾天儀が一役買っているのではと思います。「天経」「地緯」は渾天儀に装着された環で、しかもそれらには方位や北極からの角度「去極度」を示す目盛りが刻まれ、座標軸的な役割を担っています。ただし、基準は地平面ですが。

また、李淳風の渾天儀の「經緯三百六十五度」(中国度は周天が365度と少し)では、「経、緯」と「度」や数値が結びついています。ここでの「経緯」は「天經雙規、金渾緯規」を指しているのかもしれませんし、あるいは「經緯三百六十五度」でザックリと渾天儀で計測できる数値をまとめて述べているのかもしれません*39 。

渾天儀と経、緯②:赤道座標

ここまで紹介した用例の他に、さらに一歩、のちの赤道座標に接続しやすい用例があります。すなわち、赤道とそれに垂直な環に「緯、経」を割り振る用例です。

蘇頌の少し前、北宋 の沈括『渾儀議』がそれです*40 。この中で新たに提案された渾天儀の説明(「渾儀制器」)では、「六合」に相当する最外郭の構造を「體」と言います。そして、それに付属した子午線に沿った環は今まで通り「經」の文字を使って「經之規」、あるいは単に「經」とよばれています。一方、「緯」の文字は赤道に沿った環に対して割り振っています(地平線に該当する環は「紘」)。また、一番内側に設置された観測機器本体である「璣衡」については、

璣以察緯 、衡以察經 。

とあります。つまり、赤道座標での緯度と経度に相当するものが観測の重要な対象であり、ゆえに「経、緯」の文字を割り振ったのでしょう*41 。

沈括の新たな用語法は、天の両極を「南北」として、「南北為経、東西為緯」を適用した結果かもしれません。また、二つの重要な観測量に対して、織物とのアナロジー からこの語を割り振ったのかもしれません。あるいは、大雑把には縦横の方向になっていることに由来するのかもしれません。いずれにせよ、この用語法がすんなりと理解されたのは、旧来の用法から軸が少し傾いているだけで、さほど変わらないからだと思います。沈括の記述は、南宋 の百科全書『玉海』巻四・天文*42 にも引用されています。

この沈括と同系統の用語を用いているのが、南宋 の朱熹 (朱子 )の『尚書 』の注釈です。これは、蔡沈がまとめて『書集伝』という書物になり、元、明の時代には科挙 の標準的な教科書にもなって広く読まれました*43 。『尚書 』舜典に「在璿璣玉衡以齊七政」とありますが、この「璿璣玉衡」は後漢 のころからは渾天儀だとも言われていました。蔡沈・朱熹 の注もこの考えを引き継いで、注で渾天儀の歴史と構造の解説をしています。

蔡沈・朱熹 は子午線、赤道に対応する環は「黒雙環」、「赤単環」と名付けますが、

側立黒雙環,…,以為天經 。斜倚赤單環,…。橫繞天經,…,以為天緯 。

つまり、渾天儀の環が表現する仮想の天上の環に「天經」(子午線方向)、「天緯」(赤道方向)という名を割り振ったわけです。これらの用語は、六合儀の内側にある「三辰儀」の説明にも使われています。なお、終わりの方に「沈括曰...」と沈括の『渾儀議』の内容の一部を引いているので、影響は明らかです。(沈括が廃止を提言している白道 環を記述している点は気になるのですが。)この朱子 の記述もまた、「経、緯」=「赤道座標の縦横」とすることができると思います。

『革象新書』:「経度、緯度」の出現

沈括や朱熹 において、「経、緯」は赤道座標系的な意味での縦、横と関係づけられていますし、特に前者の「璣以察緯 、衡以察經 」は座標の数値との対応さえ、暗示されています。とはいえ、この対応は明示されていません。また、「経、緯」のどちらを現代の経度に対応させるかは、あまり自明でないと思います。例えば、「経」は南北に相当するのだから、南北方向の変位、つまり現代の緯度に対応させても不思議はないと思います。

「経、緯」と数値の対応を明確にしたのは、元の時代の前半に活躍した趙友欽の『革象新書』が最初であって、彼は「経度、緯度」の語も使っています*44 。なお、この書物は四巻本なのですが、明に入ってすぐ『重修・革象新書』という手短な二巻の要約版が作られて、広く流通したのはこの要約版のようです*45 。以下は『重修…』の四庫全書版(つまり要約の方)から引用です。

天體如圎瓜、⋯周天三百六十五度餘四之一、⋯各度以二十八宿 之距星、紀數謂之經度 、若以天體比之彈丸、則東西南北相距、皆然東西分經 、則南北亦當分緯 、緯度 皆以北極相去逺近、為數亦三百六十五度餘四之一、⋯

中国の伝統に従って、一周は365.25度です。また、概念的には現代の赤道座標と同じものを指してはいるのですが、「経度」は二十八宿 を用いて定められていますし、「緯度」は去極度そのものです。

また、「度」のつかない「経、緯」といった語も並行して用いられていることも注意すべきです。よって「経度、緯度」はまだ単語として確立はしておらず、「経の度、緯の度」なのだと思います*46

それから日食の説明において、

同經 不同緯 、止曰合朔。 ⋯則為同經 同緯 。合朔而有食矣。

「「同經不同緯」ならば、「合朔」であるだけだ。⋯そして「同經同緯」ならば「合朔」かつ日食になる。」とありますが、この「経」は、赤道経度だとしても意味は通ると思いますが、素直に解釈すれば黄道 にそった変位を表していると思います。つまり、「経、緯」の意味は曖昧さを残しているのです。

これらの『革象新書』の記述には、若干の「後継者」がいます。まず、趙友欽は道士でもあったのですが、そちらの方での弟子の陳致虚が著した 『太上洞玄靈寶無量度人上品妙經註解』には、かなり『革象新書』からの引用があり、その中に「同經不同緯、…」も含まれています。

また、明の中期の唐順之 (1507-60)の『荊川先生文集』によると、

及趙緣督革象書,測經度 、測緯度 之法,尤更分曉,吾是以略而不言。*47

つまり、「趙友欽『革象新書』に経度、緯度の測定方法は非常に詳しく出ているので、ここでは敢えて繰り返さない。」経度緯度の計測方法は短い『重修』には載ってませんから、ここではオリジナル版を指しているのでしょう。なお、唐順之は弟子の周述学とともに、回回暦の先駆的な研究でも知られています*48 。

明末の宣教師の影響が広まる直前に出た、朱載堉の『律暦融通』巻四*49 の「交会」の節にも、

古云:同經 同緯 則食,同經 不同緯 則不食 ,是也。

とあります(巻四「日食」 では『革象新書』の文言*50 を踏襲しているので、影響は明らかだと思います*51 。)。

同じ文言は、邢雲路『古今律暦考』卷六十四暦議五でも繰り返されます。また、同じ時期の類書、章潢『図書編』巻三十二(四庫全書版)の渾天儀の説明の中に朱熹 や沈括をひきながら、

又置黑雙環、…比為天脊、其側刻為周天去極之緯度 。…别置赤單環、比為赤道、於上刻周天之經度 。

と語っています。

『古今律暦考』と『図書編』の場合、時期的にはイエズス会 士の影響の可能性を排除できません。しかし、前者は伝統歴法の改良を志向た大部の著作で、趙縁督(友欽の字)の名も言及されています。また、後者も中国的な角度(365.25度で一周)を採用しており、この項目はもっぱら伝統的な知識に依拠しているように見えます。『図書編』巻十八には『革象新書』の引用と思しき文言もあります*52 。

『図書編』巻十八の渾天儀の図

『回回暦』という先例

西方の天文学 が中国に流入 したのは、何も明末が初めてではありません。元代から明初にかけて、イスラム 系の回回暦が導入されていました。この時期には、計算方法の表面的な部分のみが取り入れられたため、地球球体説そのものは伝わりませんでした。しかし、天球座標の概念はすでに導入されており、「緯度」「経度」という訳語も当てられていました*53 。ただ、この場合は基本的には黄道 座標の経緯度なのですが、「赤道經緯度」とした場合は赤道座標のそれを指しています。いずれにせよ、すでにきちんと規定された「経度、緯度」の用語が使われているわけです。この他のイスラム 天文学 系統の書物や、周述学らの回回暦研究書などでも「経度、緯度」の語が同様に用いられています。

なお、冒頭でも述べたように、私は「明末の翻訳者らが回回暦を参考にした」と言いたいわけではありません(可能性を否定するわけでもありませんが。)。しかし、共通の起源を想定するのは自然だと思います。この時、地球球体説は紹介されていませんから、大地に関する文章よりも、もっぱら天文学 関係の文章から使えそうな語彙を探したのではと思います。

安定しない「経、緯」の意味

現在残る回回暦の翻訳は、その完成された形態のようです。初期の様子が伺える文書としては、元統『緯度太陽通徑』の朝鮮銅活字本が残っています。石,2008に内容の簡単な紹介があるのですが、太陽の運行全般を扱っています*54 。題の「緯度」については元統自身が同書の中で説明をしています*55 :

天の度は一つであるが、測定の方法には経と緯の区別がある。歳時は一つであるが、暦法 には中国と外国の違いがある。中国の暦法 は「経度」に基づき、自然の法則に従って四季や寒暑、節気の早い遅いを説明する。西域の暦法 は「緯度」に基づいて、変化を予測し六曜 の犯掩や前後の距離を説明する。*56

つまり、この「緯度」は西域の暦による計算を意味します(「経、緯」は「定常、変化」にそれぞれ対応。)*57 。

「経、緯」の様々な意味を反映して、「経度、緯度」の意味は安定していなかったのです。

次の例はもっと後(明末)になりますが、現代の経緯度とは明らかに異なる意味で用いられています。

右圖以五緯行度,…,緯度 遲速與之相㑹也。(黃道周の易書、『三易洞璣』)

この「緯度」は後に続く数値などから経緯度の緯度ではありえません。「緯」は「五緯」、すなわち惑星を意味するのだと思いますが、運動を表すかもしれません。黃道周はイエズス会 の齎した新しい天文学 にも興味をもち、ある種の地動説を提案していました。そのような立ち位置の人物でも、このような形で「緯度」の語を用いていました。

「経緯之度」などの表現について

宋~明の技術的でない文書で、「経」と「緯」を分離せず、「経緯之度」等の表現をしているのを見つけました。この場合、果たして「経之度」「緯之度」をまとめて述べたのか、それとも「経緯」で一語であるのかで解釈が違ってきます。後者の場合は、ただぼんやりと天文学 的な数値を意味しているかもしれないからです。今のところ判断が付きかねるので、ここに纏めて記します。

A. 天曰文者,経緯度數 燦然有章也。(朱長文『 易經解 』、北宋 )経緯之度 、著陵犯之占、暦家以為最密。(徐有貞『武功集』西域暦書序、明、15世紀中ごろ)

Aは『易経 』繫辭伝上「仰以觀於天文,俯以察於地理,是故知幽明之故」への注で、天文と地理を対比しながら規定している文面です。「天を文と言うのは「経緯度数」が明確に示されるからだ。」。冒頭に述べた疑問だけでなく、この「経緯度数」は「経緯の度数」ではなく、「経緯と度数」かもしれません*58 。ただ、地理との対比で数値が天文の特徴として挙げられているのは、興味深いと思います。

Bは、「日・月・五惑星は明るく輝いている。「經緯之度」が失われていないのは、朕の幸運である。」*59 。天体の正常な運行が保たれている旨を述べており、定量 的な概念を念頭に置いていないかもしれません。

Cは撰者の友人の劉中孚*60 の回回暦研究を紹介する中での文章です。こちらは、なんらかの数値を表しているとは思いますが、それ以上のことを判断する材料は見つけられませんでした。

天文学 的な用語における「経、緯」の用法の事例を積み重ねました。最後に、荒川清秀氏が取り上げたマテオ・リッチ の作成した世界地図『坤輿万国全図 』を検討して、文章を終わろうと思います。この時点では、まだ「経度」は出現しておらず、「経度、緯度」に該当する他の用語(「横度、直度」)も並存しており、用語の熟成には至っていません*61 。

まず目につくのは、右上のマテオ・リッチ の署名付き文章で、

天既包地、則彼此相應。故天有南北二極、地亦有之。天分三百六十度、地亦同之。天中有赤道、…

つまり、天と地は対応し、天に南北二極があるように地にもある…と「天⇒地」の順番で用語を導入しています。「経線、(東西)緯線、経緯線」の語も、この文章に出現します。

また、中央に李之藻 の署名付きの「輿地…」から始まる文章の

以南北極為経、赤道為緯

という文が目を引きます。正方形の大地を念頭に練られた「南北為経、東西為緯」という文言そのままでは、十分に経緯度の概念を伝えられないと考えたのだと思います。つまり、ぼんやりと「南北」ではなく「南北の極」と基準の点を明確にし、球面では多義性が生じそうな「東西」をさけて赤道を「緯」の基準としています。沈括が南北の極を通る環を「経」、赤道を重なる環を「緯」としたことが想起されます。なお、この文章には、渾天儀に関してではないですが、沈括の『渾儀議』が引用されています*62 。

とりあえず、まとめ

唐宋以降においては、渾天儀関係の文書では、「経、緯」は主に地平線を基準とした縦横と結びつける用語法が主流でした。ここでは、「経、緯」と「天、地」の結びつきが意識されています。しかし、沈括の用法ははっきりと赤道座標でした。従来と比べて、多少基準面が傾くだけですから、違和感は少なかったと思います。

沈括の用法は、暦算の専門家k中では継承者は居ないのですけれども、朱熹 、趙友欽といった人々に引き継がれました。特に朱熹 は暦家とは到底言えないのですが、非常に広く読まれました。沈括『渾儀議』も(『宋書 』の引用を通して)読まれているようです。

先に、「経、緯」という言葉が地理的な位置関係の記述には、あまり使われなかったことを述べました。しかし、実は天体の配置の説明でも、あまり使われません。やはり、「東西南北」ではなく、「南北をつなぐ線」、「東西をつなぐ線」に特化した語の出番は、早々ないのだと思います。特に、この意味での「経、緯」は対として用いる習慣がありました。こういった語を用いるのは、やはり大地全体、あるいは宇宙全体の空間的な構造を述べる場面などに限られがちなのではないでしょうか。後者の具体化でもあった渾天儀の描写を通じて、経と緯は円環と数値との結び付きを強めていった…のかもしれません。

一方で、伝統的な地図の計里格方はどうだったか?これも、「経、緯」という言葉を使いたくなる対象ではあります。しかし、こちらは作図の補助線であって、大地の計測との関係は皆無です。やはり、地理学への数理的な方法の徹底は、近代以前は困難だったのだと思います。少なくとも、一箇所にとどまって広大な天を計測できる天文学 と比較すると、計測とデータの集積・管理に多くの困難が伴います。なお、西方でも本質的には状況は同じであって、古代のヘレニズム世界 での経緯度の導入は、十分な検証に欠けていた地球球体説に依存して、天球上の概念を地球に射影したに過ぎません。実測の実は、事後的に何百年もかけて後付で伴ってきたわけです。こういったことは、地球球体説のない中国では不可能でした。

よって、中国において、座標に関する言葉が醸成され得る分野は、天文学 以外は考えられなかったと思います。その天文学 に関する文書でも、「経、緯」の意味はあまり安定していません。天球上の環に対応するにしても、「緯」は地平線、赤道、黄道 のどの可能性もありました。天体の位置を表す数を意味していても、座標を成す二つの数の対が念頭にない場合もあります。それどころか、数を念頭に置かなくても解釈できる、『明太祖集』の例もあります。意味の不確定性もさることながら、授時暦、大統暦といった暦の暦書には、ほぼ「経、緯」の語は(観測機器の記述を除くと)現れません。つまり暦算の中心的な文書では使われていないのです。今回、渾天儀に関する文書に絞ったため、この辺りは誤った印象を与えてしまっているかもしれません。

やはり、用語がきちんと規定されて定着するのは、イエズス会 士が到着後、李之藻 らの訳業や徐光啓 らの改暦事業に負うところが大きいと思います。

ついでの考察:子午線

最後に少し脱線して、子午線の語源について。これは、十二支による方位の名、つまり「子」が北で「午」が南、に由来することは明らかでしょう。ただ、この北と南がどこを指しているのか?私はなんとなく、北極と南極ではと思っていました。自分の居る場所を通る、北極と南極を結ぶ大円が地球の子午線ですから。

しかし、これまでの流れを思い浮かべれば、まずは天球上の子午線を表す用語がまず確立したはずです。そして、『新儀象法要』その他では、この線に沿った環の説明するとき、「地平線の北と南を結ぶ」と説明しています。つまり、「子午線」の「子」と「午」は、地平線上の真北と真南の点を指しています。

付録

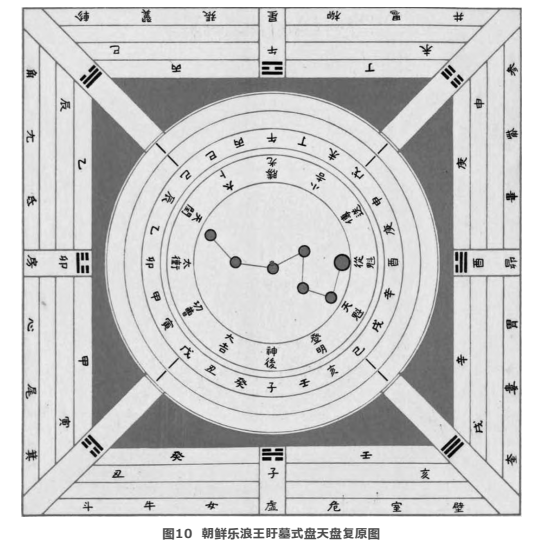

二十八宿 は、黄道十二宮 と違って、「宿」の幅のバラつきが非常に大きいため、東西南北の四方位や十二支を用いた十二方位との対応は、元来、非常に難しいです。ですから、幾何的な事実に少し目を瞑って、機械的 に7つづつの宿を四方位に割り当ててしまうのです。その模式化の理屈は下の写真の六壬 式盤にわかりやすく表現されています。正方形の一番外側に二十八宿 が書かれていますが、一辺に七つずつ宿がかかれています。各々の辺の中央にあるのが、房、虛、昴、張です。なお、漢の時代ごろまでは、二十八宿 の名前や並びに若干のばらちきがあります。その中で、引用文とよく合うものを探しました。この写真の並びは『漢書 』律暦志のものとは同じです。

楽浪郡 の王盱の墓(紀元1世紀)から出土した六壬 式盤の復元図*63

『黄帝 内經』の方位観の修正

明末、張介賓『類經』という医学書 が上梓されました。これは、『黄帝 内經』を再編して注釈を加えたものです。すでに述べたように、『黄帝 内經』には、地上の方位をそのまま持ち上げた天の方位が展開されていました。この書物では、これを球面天文学 的な方位で解釈しているのです。解釈はやや強引ながら、しかし、「経、緯」の適応のロジックについて面白いことを言っているところがあります。「子午為經,卯酉為緯。」への注として

天象定者為經,動者為緯。子午當南北二極,居其所而不移,故為經。卯酉常東升西降,列宿周旋無已,故為緯。

つまり、南北が經で東西が緯である理由を、「経=定常、緯=変化」という結びつきと球面天文学 の2つから導いているのです。

また、「緯度」の語もあらわれます

有經 有緯 ,經 分南北,緯 分東西,如歲數之應天者,特以緯度 言之耳。 (七卷 經絡類)

「天地之道,天圓地方」(一卷 攝生類)とあって宇宙論 は伝統的ではありますが、刊行は1624年、『三才図会』の刊行が1609年で、ここに『坤輿万国全図 』に付されたマテオ・リッチ の署名入り文章がそっくり引用されていますから、その影響も十分に考えねばなりません。(『三才図会』も基本的には天円地方説で、かつ地球説を紹介しています。)

あいまいな用例

唐の開元年間の『史記 正義』で、天官書の「為經緯見伏有時」への注に「五星行、南北為經東西為緯也」とあるのは、古来の平面的な方位なのか、球面を意識しているのか、後者ならどのような基準軸を設定しているのか、全く不明。

主な参考文献

新井晉司、趙友欽の天文學, 東方学報, 京都大学 人文科学研究所、p.p. 55-89 (2009-03)

荒川清秀『近代日中学術用語の形成と伝播--地理学用語を中心に』白帝社,1997

吴守贤、全和钧『中国古代天体测量学及天文仪器』 中国天文学 史大系、中国科学技术出版社、2008

成一农, 對計里畫方在中國繪製史中地位的重新評價, 明史研究論叢, 2014, 1:24–26

石云里 ”元統《緯度太陽通徑》 - 回回曆法史上的一份重要文獻”奎章閣, Vol.33, pp. 241-249 2008

乐爱国,胡行华,略论朱熹 对浑仪的研究,上饶师范学院学报 第24卷,第5期,2004年l0月, pp.17-20

Cordell D.K. Yee, “Cartography in China,” in The History of Cartography, vol.2, Book 2: Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies, ed. by J. B. Harley and David Woodward (The University of Chicago Press, 1994), pp. 35—202, 228—231

Cullen,Christopher, Astronomy and mathematics in ancient China: the Zhou bi suanjing, CUP, 1996.